Plongez dans l’univers fascinant du Moyen-Âge, une époque où chaque mets raconte une histoire, où la cuisine se mêle à l’histoire et à la culture. C’était une période où l’alimentation était bien plus qu’une simple nécessité : elle était le reflet des traditions, des croyances, et des structures sociales de l’époque.

Quels étaient les aliments de base au Moyen-Âge ?

À l’époque médiévale, la table se dressait comme un miroir de la société, reflétant les différences de classe et les ressources disponibles. Les aliments de base, variés et parfois surprenants, constituaient l’épine dorsale de l’alimentation quotidienne. Céréales, légumes rustiques, viandes et poissons formaient ensemble le tissu d’une diète à la fois simple et complexe, marquée par les saisons et les disponibilités locales.

Céréales et pains : les piliers de l’alimentation médiévale

Au cœur de l’alimentation médiévale, les céréales telles que le blé, l’orge et le seigle étaient omniprésentes. Elles constituaient la base de l’alimentation de toutes les classes sociales. Le pain, en particulier, était un aliment essentiel, variant en qualité et en saveur selon le statut social. Les paysans consommaient souvent un pain plus sombre et plus grossier, tandis que les nantis avaient accès à des pains plus raffinés et blancs.

Les céréales étaient également utilisées dans la préparation de bouillies et de pâtes, fournissant l’énergie nécessaire pour les longues journées de travail. Leur importance était telle qu’une mauvaise récolte pouvait entraîner des famines dévastatrices. Cette dépendance aux céréales révèle l’étroite connexion entre l’agriculture et la survie quotidienne au Moyen-Âge.

Outre le pain, les céréales étaient aussi essentielles dans la production de bière, une boisson courante à cette époque. En l’absence d’eau potable fiable, la bière, légèrement alcoolisée, offrait une alternative plus sûre et nutritive. Cette boisson jouait un rôle crucial dans le régime alimentaire des médiévaux, transcendant les classes sociales.

Plongez dans l’art culinaire d’antan avec le livre de recettes du Blog Médiéval, disponible en e-book, papier et cartonné. Des festins du quotidien aux banquets royaux !

Viandes et poissons : une consommation réservée aux classes supérieures

La viande était un symbole de richesse et de statut au Moyen-Âge. Principalement consommée par la noblesse et la bourgeoisie, elle représentait un luxe inaccessible pour la majorité de la population. Les types de viande consommés variaient grandement : gibier pour la noblesse, bétail et volailles pour les plus aisés, et rares étaient les occasions où les paysans pouvaient se permettre de la viande.

Le poisson, quant à lui, était plus accessible, surtout pour ceux vivant près des côtes ou des rivières. Cependant, certaines variétés, comme le saumon ou l’esturgeon, étaient réservées à l’élite. De plus, l’Église imposait des jours de jeûne où la consommation de viande était interdite, faisant du poisson une alternative importante.

Cette division dans la consommation de viandes et poissons illustre non seulement les disparités économiques, mais aussi les influences culturelles et religieuses sur l’alimentation de l’époque. La viande était souvent préparée avec des épices coûteuses, reflétant le statut de ceux qui pouvaient se permettre de tels mets.

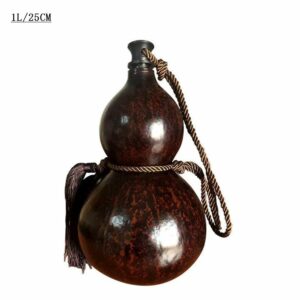

Voir sur la boutique médiévale :

Légumes et fruits : une place secondaire mais essentielle

Contrairement à la viande, les légumes et les fruits tenaient une place plus modeste dans l’alimentation médiévale, souvent considérés comme nourriture du pauvre. Pourtant, leur rôle était vital pour la nutrition et la santé. Variés selon les saisons, ils apportaient des vitamines et des minéraux essentiels.

Les légumes comme les choux, les pois, les fèves et les oignons étaient couramment cultivés et consommés par toutes les classes sociales. Ils étaient souvent préparés en potages ou en accompagnement de céréales. Les fruits, frais ou séchés, servaient d’en-cas ou étaient incorporés dans des plats plus élaborés.

Cette consommation de fruits et légumes, bien que moins prestigieuse que celle de viandes ou d’épices, témoigne de la diversité alimentaire du Moyen-Âge. Elle révèle aussi une certaine sagesse dans l’équilibre alimentaire, même si cette dernière était dictée plus par nécessité que par connaissance nutritionnelle.

Comment les habitudes alimentaires variaient-elles selon les classes sociales ?

La société médiévale était fortement stratifiée, et cette hiérarchie se reflétait dans les habitudes alimentaires. De la noblesse aux paysans, en passant par le clergé, chaque classe sociale avait son propre régime alimentaire, façonné par la disponibilité des aliments, le statut social et les prescriptions religieuses. Cette diversité dans l’alimentation nous permet de comprendre les différences de mode de vie et les inégalités sociales de l’époque.

La noblesse : un régime riche en viandes et en épices

Pour la noblesse médiévale, l’alimentation était un signe de richesse et de pouvoir. Leur régime était dominé par la viande, considérée comme un aliment de luxe. Le gibier, abondant lors des chasses, était particulièrement prisé et souvent accompagné de sauces riches et épicées. Cette préférence pour la viande était non seulement un symbole de statut, mais aussi une question de goût et de mode de vie.

Les épices, coûteuses et importées de contrées lointaines, étaient abondamment utilisées par la noblesse. Elles ajoutaient non seulement de la saveur aux plats, mais étaient aussi un signe extérieur de richesse. Les épices les plus prisées comprenaient le poivre, la cannelle, le clou de girofle et le safran, souvent utilisés pour masquer le goût des viandes conservées.

Ce régime riche et varié contrastait fortement avec celui des classes inférieures. La noblesse avait également accès à des fruits et légumes plus rares et raffinés, et leur alimentation reflétait leur statut élevé dans la société médiévale.

Les paysans : une diète centrée sur les céréales et les légumineuses

Les paysans, formant la majorité de la population, avaient un régime alimentaire beaucoup plus simple et austère. Centré sur les céréales, en particulier le pain, leur alimentation était complétée par des légumineuses comme les pois et les fèves. Ces aliments, peu coûteux et relativement faciles à cultiver, fournissaient l’énergie nécessaire pour les longues heures de travail dans les champs.

La viande était rare dans l’alimentation paysanne, souvent réservée aux occasions spéciales comme les fêtes religieuses. Les légumes du jardin, tels que les choux et les oignons, apportaient une certaine variété, tandis que les fruits étaient consommés lorsqu’ils étaient disponibles. Ce régime, bien que limité en termes de variété, offrait les nutriments essentiels pour une vie laborieuse.

Cette simplicité alimentaire reflète les contraintes économiques des paysans et leur dépendance vis-à-vis des cycles agricoles. Elle souligne également le contraste frappant avec les habitudes alimentaires des classes supérieures, mettant en lumière les inégalités sociales du Moyen-Âge.

Les clercs et moines : entre restrictions et privilèges alimentaires

Les clercs et les moines avaient un régime alimentaire particulier, guidé par des considérations spirituelles et religieuses. Les règles monastiques prescrivaient souvent des périodes de jeûne et des restrictions alimentaires, comme l’abstinence de viande. Cependant, ces restrictions variaient selon les ordres et les abbayes.

Dans certains monastères, la diète était simple et frugale, consistant principalement en pain, légumineuses et légumes, avec un accent sur l’auto-suffisance. D’autres, en particulier ceux liés à des ordres plus riches, pouvaient se permettre des aliments plus luxueux, y compris la viande et le poisson lors des jours non jeûnés.

Cette variabilité dans l’alimentation monastique révèle les nuances de la vie religieuse au Moyen-Âge. Les monastères étaient des centres d’innovation agricole, souvent à l’avant-garde de la culture de nouveaux légumes et fruits. Cette diversité alimentaire reflétait non seulement leur richesse matérielle, mais aussi leur quête de modération et de spiritualité.

Quel rôle jouaient les épices et les herbes dans la cuisine médiévale ?

L’usage des épices et des herbes dans la cuisine médiévale ne se limitait pas à l’agrément gustatif ; il avait également des implications sociales et économiques. Ces ingrédients étaient au cœur des échanges commerciaux, influençant les relations internationales et le développement économique de l’époque. Examinons leur rôle et leur importance dans la cuisine médiévale.

Les épices : symboles de luxe et de pouvoir

Les épices étaient des produits de grande valeur au Moyen-Âge, souvent importés de loin, ce qui en faisait des articles de luxe. Elles étaient utilisées pour rehausser la saveur des plats, mais aussi pour conserver les aliments. Les épices les plus courantes comprenaient le poivre, la cannelle, le clou de girofle et le gingembre.

Leur coût élevé et leur provenance exotique les rendaient accessibles principalement à la noblesse et à la bourgeoisie. Ainsi, les épices étaient un symbole de richesse et de statut social. Elles étaient également considérées comme ayant des propriétés médicinales, ajoutant une dimension supplémentaire à leur valeur.

Les herbes : indispensables pour la saveur et la santé

Les herbes, plus accessibles que les épices, jouaient un rôle crucial dans la cuisine de toutes les classes sociales. Elles étaient utilisées pour aromatiser les plats, mais aussi pour leurs propriétés médicinales. Les herbes courantes incluaient le persil, la sauge, le romarin et la menthe.

Les jardins d’herbes étaient communs, tant dans les maisons des nobles que dans celles des paysans. Leur culture était souvent liée à la connaissance des plantes médicinales, un savoir essentiel pour la santé à une époque où les soins médicaux étaient limités.

L’importance du commerce des épices dans l’économie médiévale

Le commerce des épices était l’un des moteurs économiques les plus importants du Moyen-Âge. Il a non seulement enrichi les marchands et les villes impliqués, mais a également contribué à l’expansion des routes commerciales, comme la célèbre Route de la Soie. Ce commerce a facilité les échanges culturels et économiques entre l’Europe, l’Asie et l’Afrique, jouant un rôle clé dans l’évolution de la gastronomie et de l’économie mondiales.

Comment les méthodes de conservation influençaient-elles l’alimentation ?

La conservation des aliments était une préoccupation majeure au Moyen-Âge, en raison de l’absence de réfrigération. Les méthodes de conservation influençaient non seulement la disponibilité des aliments, mais aussi leur goût et leur texture. Ces techniques étaient essentielles pour assurer une alimentation stable tout au long de l’année.

Salage, fumage, et séchage : techniques courantes de conservation

Le salage était une méthode courante pour conserver la viande et le poisson. Cette technique permettait de prolonger la durée de conservation des aliments, essentielle pour les longs voyages ou pour les périodes de disette. Le fumage était également utilisé, en particulier pour les poissons comme le hareng.

Le séchage était une autre technique répandue, appliquée aux fruits, aux légumes et même à certaines viandes. Cette méthode simple et efficace réduisait la teneur en eau des aliments, les préservant de la décomposition. Ces techniques de conservation avaient un impact notable sur les habitudes alimentaires et les goûts de l’époque.

L’usage de la fermentation pour la conservation des aliments

La fermentation était une pratique essentielle au Moyen-Âge pour conserver divers aliments. Ce procédé biologique transformait les ingrédients, augmentant leur durée de conservation et, dans certains cas, leur valeur nutritive. La fermentation était particulièrement cruciale pour la production de pain, de bière et de fromage. Ces aliments, omniprésents dans l’alimentation médiévale, témoignent de l’importance de cette technique de conservation.

Cette méthode était avantageuse non seulement pour sa capacité à prolonger la durée de vie des aliments, mais aussi pour ses effets bénéfiques sur la santé. Par exemple, le pain au levain, issu de la fermentation, était un aliment de base pour toutes les couches de la société. De même, la bière et le vin, résultant de la fermentation de céréales et de raisins respectivement, étaient des boissons courantes, consommées à tous les niveaux de la société.

Les défis de la conservation alimentaire avant la réfrigération

Avant l’avènement de la réfrigération, conserver les aliments était un défi majeur. Les techniques disponibles, bien qu’efficaces, avaient un impact significatif sur le goût, la texture et parfois la sécurité des aliments. La mauvaise conservation pouvait entraîner la dégradation des aliments et des risques pour la santé. Cette contrainte a non seulement influencé les habitudes alimentaires de l’époque, mais a également stimulé l’innovation et la créativité dans les méthodes de conservation.

Quels étaient les repas typiques et les coutumes alimentaires du Moyen-Âge ?

Le Moyen-Âge était une période de grande diversité en matière de repas et de coutumes alimentaires. Ces pratiques variaient largement en fonction des classes sociales, des traditions culturelles et des prescriptions religieuses. Cette diversité se reflétait dans la structure des repas, les étiquettes à table et les occasions spéciales comme les festins.

Structure et horaires des repas : du simple au festin

Les repas médiévaux suivaient une structure assez rigide, avec des horaires spécifiques. Pour la plupart des gens, la journée commençait par un petit-déjeuner léger, suivi d’un repas principal en milieu de journée, et se terminait souvent par un souper plus léger. Les festins, en revanche, étaient des occasions extravagantes, avec une abondance de plats servis sur plusieurs heures.

La structure des repas reflétait les activités quotidiennes et les besoins énergétiques. Pour les travailleurs, le repas de midi était crucial pour reprendre des forces, tandis que les classes supérieures profitaient des repas comme d’une forme de spectacle social et de démonstration de richesse.

Coutumes et étiquettes à table : un reflet de la hiérarchie sociale

Les coutumes à table au Moyen-Âge étaient fortement influencées par la hiérarchie sociale et les normes de l’époque. L’étiquette à table était un élément clé de la culture médiévale, reflétant le statut et l’éducation d’une personne. Les règles de bienséance, comme l’utilisation de certaines vaisselles ou la manière de manger, différaient considérablement entre les classes.

Ces coutumes étaient également influencées par les préceptes religieux, notamment en ce qui concerne les jours de jeûne et les aliments autorisés. Le respect de ces règles était un signe de piété et de respectabilité sociale.

Les festins médiévaux : entre célébration et démonstration de richesse

Les festins étaient des événements majeurs au Moyen-Âge, symbolisant la célébration et la démonstration de richesse et de pouvoir. Ces banquets extravagants réunissaient la noblesse et les élites, offrant une abondance de mets raffinés, souvent accompagnés de divertissements et de spectacles.

Ces occasions étaient non seulement des moments de délectation culinaire, mais aussi des opportunités pour afficher le statut social, les alliances politiques et la générosité des hôtes. Les festins reflétaient les complexités sociales et culturelles de l’époque, et leur impact sur les pratiques alimentaires du Moyen-Âge était significatif.

N’oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour + d’articles ! 🙂

Références :

Le Viandier de Taillevent – Guillaume Tirel

Quelques observations sur les cuisines en France et en Angleterre au Moyen Âge – Monique Levalet – 1978

Laisser un commentaire