Comment faisait-on face à la douleur et aux maladies quand la science médicale en était à ses balbutiements ? Quels remèdes et croyances guidaient les soins au quotidien ? À travers cet article, plongez dans l’univers fascinant de la médecine médiévale, entre traditions, savoirs anciens et pratiques surprenantes.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour ne rien manquer de nos articles sur le Moyen-Âge ! On vous offre un e-book gratuit : 30 secrets sur le Moyen-Âge, une réduction de 10 % sur la boutique.

La médecine reposait sur la théorie des humeurs

Au Moyen Âge, la médecine s’appuyait principalement sur la théorie des quatre humeurs héritée d’Hippocrate et Galien. Le corps humain était censé contenir quatre fluides : le sang, la bile noire, la bile jaune et le flegme. La santé dépendait de l’équilibre entre ces éléments, et toute maladie résultait d’un déséquilibre.

Les médecins médiévaux cherchaient donc à rétablir cet équilibre par des purges, des régimes alimentaires ou des saignées. Chaque humeur était aussi liée à une saison, un tempérament et un organe du corps. Cette vision globale influençait aussi bien le diagnostic que le traitement prescrit.

L’état émotionnel du patient entrait également en ligne de compte. Une humeur dominante pouvait rendre une personne colérique, mélancolique, flegmatique ou sanguine. Ainsi, le rôle du médecin allait au-delà du soin physique : il devait aussi rétablir l’harmonie intérieure.

Cette conception a perduré pendant des siècles, tant elle structurait l’enseignement médical et la manière d’interpréter les maladies. Malgré ses limites, elle représentait une tentative cohérente de comprendre le corps humain avec les moyens de l’époque.

Les plantes médicinales étaient au cœur des traitements

Les herbes médicinales occupaient une place essentielle dans la pharmacopée médiévale. Chaque plante était réputée pour ses propriétés curatives spécifiques, souvent classées selon leur “chaleur” ou “froideur”, en lien avec les humeurs. Les simples, comme la camomille, la sauge ou l’ortie, étaient les plus couramment utilisées.

Les apothicaires, ancêtres des pharmaciens, préparaient des décoctions, infusions, sirops et onguents à base de ces plantes. Ils tenaient des herbiers soigneusement illustrés, dans lesquels étaient décrites les vertus des végétaux. L’usage empirique se mêlait à une approche symbolique et religieuse.

Le savoir sur les plantes se transmettait à travers les générations, notamment grâce aux moines et aux guérisseuses. Certaines recettes étaient tenues secrètes, tandis que d’autres circulaient librement dans les campagnes. La nature était perçue comme une source de guérison offerte par Dieu.

Ce lien entre médecine et botanique est un héritage direct de l’Antiquité. Même si certaines pratiques étaient inefficaces, d’autres ont posé les bases de la phytothérapie moderne, révélant l’intuition remarquable des soignants de l’époque.

Les barbiers-chirurgiens pratiquaient saignées et petites opérations

Dans les villes médiévales, les barbiers ne se contentaient pas de couper les cheveux ou tailler les barbes : ils exerçaient aussi des actes médicaux. Peu formés mais très demandés, ces barbiers-chirurgiens réalisaient des saignées, des extractions de dents, ou même des amputations.

Les interventions chirurgicales étaient rudimentaires, réalisées sans anesthésie ni grande hygiène. On croyait que faire sortir le “mauvais sang” pouvait soulager de nombreux maux. Les instruments utilisés, comme les scalpels ou les ventouses, étaient souvent réutilisés d’un patient à l’autre.

Ils travaillaient en marge des médecins universitaires, considérés comme plus savants. Pourtant, leur rôle était crucial, notamment en période de guerre ou d’épidémie, où les blessures étaient nombreuses et urgentes. Leur savoir-faire empirique se transmettait par l’expérience.

Leur emblème, le poteau rayé rouge et blanc, symbolise encore aujourd’hui cette double fonction de soignant et de coiffeur. Malgré leur statut inférieur, les barbiers-chirurgiens représentaient une médecine de terrain, accessible et indispensable.

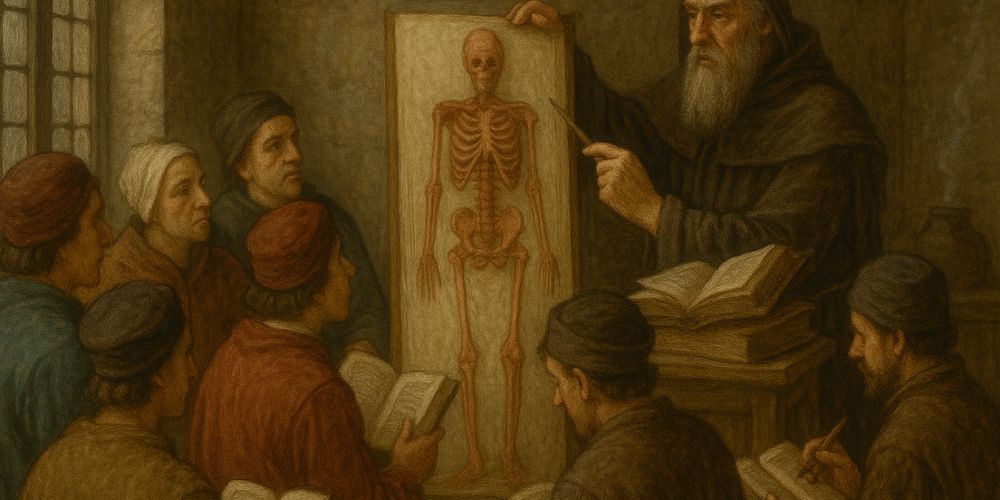

Les monastères conservaient et transmettaient les savoirs médicaux

Les monastères jouaient un rôle fondamental dans la préservation du savoir médical antique. Les moines copistes traduisaient et recopiaient inlassablement les traités grecs, latins et arabes dans les scriptoria. Ces ouvrages formaient les bibliothèques médicales des abbayes.

Les jardins monastiques étaient de véritables laboratoires à ciel ouvert. Les moines y cultivaient des plantes médicinales qu’ils utilisaient pour soigner les malades. L’herboristerie y était enseignée, et certaines abbayes avaient même des infirmeries ouvertes aux populations locales.

L’Église, bien que méfiante envers certaines pratiques, encourageait les soins inspirés de la charité chrétienne. Prendre soin du corps faisait partie de l’œuvre de miséricorde, tant que cela respectait la foi. Les monastères ont ainsi formé des générations de soignants.

Ce rôle central dans la conservation des connaissances a permis la transition entre l’Antiquité et la Renaissance. Sans les moines, une grande partie du savoir médical antique aurait sombré dans l’oubli. Ils ont été les passeurs silencieux d’une mémoire précieuse.

Les médecins musulmans ont profondément influencé la médecine européenne

Dès le IXe siècle, le monde musulman devient un foyer majeur du savoir médical, en traduisant et en enrichissant les œuvres antiques. Des figures comme Avicenne, Rhazès ou Averroès ont révolutionné la médecine avec leurs traités méthodiques et leurs observations cliniques. Leurs ouvrages ont circulé en Europe, notamment via l’Espagne et la Sicile.

Avicenne, avec son célèbre Canon de la médecine, a établi des diagnostics précis et décrit des traitements encore utilisés des siècles plus tard. Ce manuel devint une référence dans les universités européennes jusqu’au XVIIe siècle. Les médecins musulmans apportaient une approche plus rigoureuse, fondée sur l’observation et l’expérimentation.

La médecine arabe valorisait aussi l’hygiène, les bains, et une alimentation équilibrée comme piliers de la santé. Cette vision préventive, peu répandue en Europe à l’époque, marqua les esprits. L’hôpital, tel qu’il était conçu dans le monde islamique, inspirera aussi les établissements chrétiens.

L’apport de la médecine musulmane fut immense : elle a permis de structurer l’enseignement médical européen et d’y introduire de nouveaux traitements, outils, et une logique plus scientifique. Elle fit le pont entre l’héritage grec et les débuts de la médecine moderne.

L’astrologie jouait un rôle dans les diagnostics

Au Moyen Âge, la frontière entre science et croyance était floue, et l’astrologie était perçue comme un outil médical légitime. Les médecins consultaient les étoiles pour déterminer le bon moment pour une saignée ou un traitement. La position des planètes influençait les humeurs du corps.

Chaque signe du zodiaque correspondait à une partie du corps humain, selon un schéma précis. Par exemple, Bélier représentait la tête, et Poissons les pieds. Ainsi, une douleur était souvent interprétée comme un déséquilibre cosmique ou une influence astrale défavorable.

Les horoscopes médicaux, appelés “horoscopes de nativité”, étaient établis à partir de la date de naissance du patient. Ces cartes célestes permettaient au médecin de prédire les maladies futures et d’adapter les soins en conséquence. Cette pratique était enseignée dans certaines facultés.

Même si aujourd’hui cela peut sembler ésotérique, l’astrologie médicale reposait sur une logique interne cohérente avec les savoirs de l’époque. Elle illustre combien le soin mêlait alors science, spiritualité et symbolisme, dans une recherche d’harmonie entre l’homme et l’univers.

Les hôpitaux médiévaux étaient souvent tenus par l’Église

Dans les villes médiévales, les hôpitaux étaient fondés par l’Église ou des ordres religieux, comme les Hospitaliers ou les Franciscains. Leur mission principale était l’accueil des pauvres, des pèlerins, des vieillards et des malades, dans un esprit de charité chrétienne.

Ces établissements n’étaient pas des lieux de soins au sens moderne, mais plutôt des refuges. On y offrait un lit, de la nourriture, des prières et parfois des remèdes simples. Le confort spirituel y était aussi important que les traitements physiques. La guérison était perçue comme une grâce divine.

Les religieuses et les moines y jouaient le rôle d’infirmiers, en suivant des règles strictes d’hygiène et de discipline. Certains hôpitaux, plus avancés, disposaient de salles séparées selon les maladies ou d’apothicaireries bien fournies en plantes médicinales.

L’existence de ces institutions montre une forme précoce d’organisation des soins collectifs. Elles ont jeté les bases du système hospitalier européen, mêlant soins corporels, assistance sociale et dimension religieuse. Leur action fut essentielle, surtout en période de crise.

Les soins étaient différents selon le rang social

Au Moyen Âge, l’accès aux soins dépendait fortement du statut social. Les nobles faisaient appel à des médecins lettrés, souvent formés dans des universités prestigieuses. Ils bénéficiaient de traitements personnalisés, parfois coûteux, mais fondés sur les connaissances savantes de l’époque.

Le peuple, lui, devait se tourner vers des guérisseurs, des sages-femmes, ou des barbiers-chirurgiens. Les soins étaient plus empiriques, basés sur l’expérience, les croyances locales et l’usage des plantes. Les résultats variaient beaucoup selon les cas, mais cette médecine populaire restait souvent la seule accessible.

Les seigneurs disposaient parfois de leur propre médecin, logé au château, et pouvaient obtenir des remèdes rares importés de contrées lointaines. À l’inverse, les paysans devaient souvent improviser avec les moyens du bord et les conseils des anciens du village.

Cette inégalité face à la maladie reflétait l’organisation hiérarchique de la société médiévale et de la féodalité. Toutefois, certaines épidémies, comme la peste noire, ont frappé toutes les classes, révélant une vulnérabilité commune et mettant à l’épreuve les systèmes de soin existants.

Les épidémies, comme la peste noire, ont bouleversé les pratiques

Lorsque la peste noire frappa l’Europe au XIVe siècle, elle causa des ravages sans précédent, tuant entre un tiers et la moitié de la population en quelques années. Face à cette catastrophe, les savoirs médicaux traditionnels se révélèrent impuissants, semant la panique et la remise en question des pratiques établies.

Les médecins tentaient d’expliquer la maladie par l’air corrompu, les alignements planétaires ou la colère divine. On utilisait des plantes odorantes, comme la lavande ou le romarin, pour “purifier” l’air. Les plus aisés fuyaient les villes, tandis que les pauvres restaient exposés sans recours efficace.

Cette crise sanitaire majeure a conduit à des évolutions importantes. On améliora certaines pratiques d’hygiène, on institua des quarantaines dans les ports, et des autorités locales commencèrent à intervenir davantage dans la gestion de la santé publique. L’idée d’un isolement des malades fit son chemin.

Malgré l’horreur, la peste noire a marqué un tournant : elle a révélé les limites de la médecine médiévale tout en posant les bases de réflexions nouvelles sur la contagion, la prévention et la responsabilité collective face à la maladie.

La médecine populaire coexistait avec la médecine savante

Tout au long du Moyen Âge, la médecine populaire a continué de prospérer dans les campagnes et les villes. Transmise oralement, elle reposait sur des remèdes à base de plantes, des prières, des rituels et des savoirs empiriques, souvent incarnés par des guérisseuses, des rebouteux ou des “sages”.

Ces pratiques étaient parfois tolérées, parfois redoutées, notamment par les autorités religieuses. Les femmes, en particulier, jouaient un rôle central dans ces soins du quotidien, ce qui les exposait aussi à des accusations de sorcellerie, surtout à partir du XVe siècle.

La médecine populaire s’appuyait sur une observation fine du corps, des saisons et des cycles naturels. Les malades recouraient à des talismans, des eaux bénites, ou encore à des incantations protectrices. La dimension spirituelle et symbolique était indissociable du soin.

Cette médecine de proximité répondait à des besoins réels, là où la médecine savante restait souvent inaccessible ou trop théorique. Elle formait un univers parallèle, complémentaire et profondément enraciné dans la culture des gens de l’époque, entre foi, tradition et pragmatisme.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour ne rien manquer de nos articles sur le Moyen-Âge !

Laisser un commentaire