Comment une époque souvent considérée comme sombre a-t-elle pu engendrer autant d’innovations décisives ? Quelles inventions médiévales ont eu un impact durable sur notre quotidien moderne ? Le Moyen Âge a été un laboratoire d’ingéniosité insoupçonné. Plongeons ensemble dans ces découvertes qui ont profondément façonné notre monde.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour ne rien manquer de nos articles sur le Moyen-Âge ! On vous offre un e-book gratuit : 30 secrets sur le Moyen-Âge, une réduction de 10 % sur la boutique.

La presse à imprimer a révolutionné la diffusion du savoir

Avant l’invention de la presse à imprimer, les livres étaient copiés à la main, un travail long et coûteux réservé à une élite. L’imprimeur allemand Johannes Gutenberg a bouleversé ce système au XVe siècle. Grâce à ses caractères mobiles, la reproduction des textes devient rapide, bon marché et accessible. Cela a permis une explosion de la lecture en Europe, amorçant un changement culturel radical. C’est ainsi que la presse a favorisé la Réforme, la Renaissance et la naissance de l’esprit critique moderne.

La presse à imprimer n’a pas seulement transformé la lecture, elle a aussi métamorphosé l’enseignement. Les universités et écoles ont pu se doter de manuels communs, homogénéisant les savoirs. Les penseurs de l’époque, de Luther à Érasme, ont vu leurs idées circuler plus largement. Cette diffusion rapide a accéléré les débats intellectuels et renforcé les courants humanistes. Pour la première fois, la connaissance pouvait toucher les masses, pas seulement les élites.

Ce changement technique a également bousculé l’économie du livre. De nouveaux métiers sont apparus, comme celui d’imprimeur ou de libraire. Les villes dotées d’imprimeries sont devenues des centres intellectuels dynamiques. Par ailleurs, la standardisation des textes a permis une meilleure conservation et comparaison des œuvres. La mémoire collective de l’humanité s’en est trouvée élargie et stabilisée.

Enfin, la presse à imprimer a joué un rôle central dans l’émergence des langues nationales. En imprimant dans les langues vernaculaires, elle a renforcé l’identité culturelle des peuples. Cela a mis fin à la domination exclusive du latin dans les textes savants. C’est un pas de géant vers l’alphabétisation de masse et l’émancipation intellectuelle des citoyens.

La boussole a transformé la navigation maritime

La boussole, originaire de Chine, a été adoptée en Europe au cours du Moyen Âge, révolutionnant la navigation. Avant elle, les marins dépendaient des étoiles ou des repères terrestres. Avec l’aiguille aimantée, les navigateurs pouvaient désormais s’orienter même par temps couvert ou en pleine mer. Cette innovation a ouvert la voie aux grandes explorations maritimes.

Grâce à la boussole, les routes commerciales se sont multipliées et allongées. Elle a permis la découverte de nouveaux continents et l’intensification des échanges entre les civilisations. Les marchands vénitiens, portugais ou génois en ont largement profité pour établir des routes vers l’Asie ou l’Afrique. C’est un tournant dans la mondialisation naissante de l’économie médiévale.

L’usage de la boussole a aussi renforcé les marines royales et contribué à l’essor des grandes puissances maritimes. Les rois et empereurs ont compris l’intérêt stratégique de contrôler les mers. Cette maîtrise technique a donné un avantage considérable dans les guerres et les conquêtes. La boussole est ainsi devenue un outil politique autant que commercial.

Enfin, cette invention a modifié la perception de l’espace et du monde. Les cartes marines sont devenues plus précises, les horizons se sont élargis, et le monde connu s’est peu à peu agrandi. Les marins ont commencé à rêver d’exploration et de découvertes. La boussole a ainsi alimenté l’imaginaire collectif d’un monde sans limites.

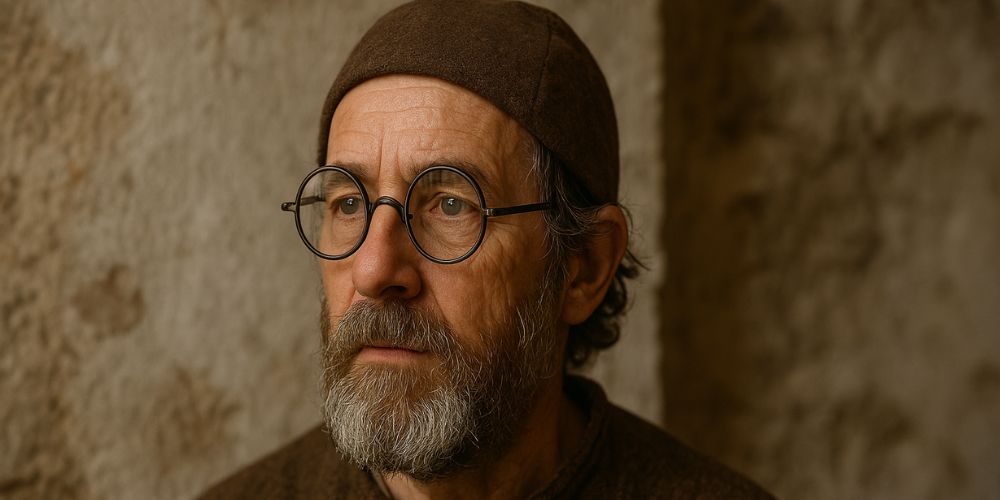

Les lunettes ont amélioré la vue de milliers d’artisans et moines

Inventées au XIIIe siècle en Italie, les lunettes ont été une bénédiction pour de nombreux professionnels du Moyen Âge. Artisans, copistes, moines, médecins… tous ont bénéficié de cette amélioration de la vue. Grâce à elles, les personnes âgées ou presbytes ont pu continuer à lire, écrire ou travailler avec précision malgré l’âge. C’était une révolution silencieuse mais capitale.

Les lunettes ont participé à une meilleure transmission du savoir. Dans les monastères, les moines copistes pouvaient prolonger leur activité et produire davantage de manuscrits. Les bibliothèques ont donc pu s’enrichir plus rapidement. Cette invention a ainsi permis de préserver et de diffuser plus largement les textes anciens et religieux.

Dans les villes, les artisans ont vu leur productivité augmenter. Les bijoutiers, horlogers ou enlumineurs, dont le travail nécessite une grande finesse, ont pu maintenir leur niveau d’exigence plus longtemps. Cela a contribué à la qualité et à la renommée des produits fabriqués en Europe. Les lunettes sont devenues un outil de travail essentiel dans de nombreux métiers.

Enfin, l’invention des lunettes a jeté les bases de l’optique moderne. Elle a stimulé les recherches sur la vision et les lentilles, qui aboutiront plusieurs siècles plus tard à la lunette astronomique. Sans cette invention médiévale, les avancées scientifiques de la Renaissance auraient été bien plus lentes. Les lunettes sont donc un trait d’union entre l’artisanat médiéval et la science moderne.

Le moulin à vent a optimisé la production d’énergie

Apparu en Europe dès le XIIe siècle, le moulin à vent a permis d’exploiter l’énergie éolienne pour accomplir des tâches pénibles. À une époque où la force humaine et animale prédominait, cette invention a représenté une avancée technologique majeure. Elle a surtout été utilisée pour moudre les grains, facilitant la production de farine dans les régions sans accès à l’eau. Son usage a rapidement essaimé dans tout le continent.

Les moulins à vent ont également été adaptés à d’autres usages, comme le pompage de l’eau ou la fabrication d’huile. Leur mécanisme ingénieux a inspiré d’autres machines médiévales, initiant une ère d’ingéniosité mécanique. Dans les régions côtières ou ventées, ils sont devenus des éléments clés de l’organisation rurale. Le vent, ressource gratuite et inépuisable, est devenu un allié précieux de la productivité.

Cette invention a aussi modifié le paysage européen. Les moulins sont devenus des repères emblématiques dans les campagnes, souvent intégrés à la vie économique locale. Leur construction nécessitait un savoir-faire spécifique, stimulant des métiers comme charpentier, meunier ou maçon. C’était aussi un symbole de prospérité pour les seigneurs qui en possédaient.

Enfin, les moulins à vent illustrent parfaitement l’intelligence des solutions locales au Moyen Âge. En utilisant des ressources naturelles selon les contraintes géographiques, ils témoignent d’un rapport plus durable à l’énergie. Bien avant l’ère industrielle, l’Europe médiévale avait déjà compris l’intérêt d’exploiter les forces de la nature pour alléger le travail humain.

La charrue à versoir a boosté l’agriculture européenne

L’arrivée de la charrue à versoir au Moyen Âge a marqué un tournant dans l’histoire de l’agriculture. Contrairement aux outils antiques, cette charrue retournait profondément la terre, l’aérant et facilitant la pousse des cultures. Elle était particulièrement adaptée aux sols lourds et argileux du nord de l’Europe, jusque-là difficiles à exploiter. Ce progrès a permis une augmentation significative des rendements.

Grâce à cette invention, les campagnes européennes sont entrées dans une ère de prospérité. Les paysans pouvaient cultiver des terres auparavant jugées peu fertiles. Cela a entraîné une augmentation de la population et une expansion des villages. La charrue à versoir a aussi favorisé l’adoption de la rotation triennale, une technique qui maximise la fertilité des champs.

Ce nouvel outil agricole nécessitait cependant une traction animale plus puissante. Il a donc accéléré l’utilisation du cheval à la place du bœuf, plus rapide et endurant. Les harnais adaptés à cette traction ont également été inventés, renforçant l’efficacité du travail agricole. Toute une chaîne d’innovations a découlé de cette simple évolution de la charrue.

Enfin, cette invention témoigne de l’ingéniosité collective des sociétés médiévales. Contrairement à l’image d’un Moyen Âge figé, l’agriculture a été le théâtre de nombreuses améliorations techniques. En améliorant la productivité des terres, la charrue à versoir a contribué à nourrir une population croissante et à soutenir le développement urbain.

L’horloge mécanique a structuré le temps dans les villes

Avant l’horloge mécanique, le temps était perçu de manière diffuse, rythmé par le lever du soleil, les cloches religieuses ou les saisons. L’invention de l’horloge au XIIIe siècle a introduit une mesure plus précise et universelle du temps. Installée dans les beffrois ou les églises, elle a imposé une régularité nouvelle dans la vie des cités. C’est le début d’une société organisée autour de l’heure.

L’horloge a d’abord été un instrument symbolique de pouvoir. Elle marquait la prospérité des villes marchandes et leur autonomie face aux seigneurs féodaux. Elle permettait aussi de coordonner les activités économiques, d’ouvrir et fermer les marchés, ou de gérer les horaires de travail. Une véritable culture de la ponctualité s’est développée dans les villes médiévales.

Sur le plan technique, l’horloge mécanique représentait une prouesse d’ingénierie. Elle utilisait des poids, des engrenages et un échappement pour réguler le mouvement. Cela a ouvert la voie à d’autres innovations dans le domaine des machines complexes. L’horloge a ainsi servi de modèle pour le développement de l’automatisation dans les siècles suivants.

Enfin, cette invention a changé notre rapport au temps. Le temps est devenu quantifiable, mesurable, divisible. Cette abstraction a été essentielle pour le développement du commerce, de la comptabilité et des sciences. L’horloge mécanique a donc été bien plus qu’un outil pratique : elle a posé les fondements de la modernité.

Le papier a remplacé le parchemin, rendant l’écriture plus accessible

Au Moyen Âge, l’arrivée du papier en Europe a bouleversé les pratiques de l’écriture. Importé par les Arabes depuis la Chine, ce support léger et peu coûteux s’est peu à peu substitué au parchemin, qui était long et coûteux à produire. Fabriqué à partir de chiffons de lin ou de chanvre, le papier a démocratisé l’accès à l’écrit. Les copistes et les écrivains ont trouvé en lui un matériau souple, pratique et abondant.

L’usage du papier a favorisé la multiplication des manuscrits et la croissance des bibliothèques. Les universités et les administrations ont pu stocker et diffuser davantage de textes. Cette accessibilité nouvelle a permis une explosion de la production intellectuelle. Les étudiants, juristes, commerçants ou clercs utilisaient le papier au quotidien, faisant entrer l’écrit dans tous les milieux sociaux.

En abaissant le coût des documents, le papier a aussi facilité les échanges commerciaux et administratifs. Les contrats, lettres de change ou actes notariés se sont multipliés. La gestion des villes et des royaumes a gagné en efficacité. Ce matériau a ainsi contribué à la naissance d’une bureaucratie plus organisée et à la consolidation des pouvoirs centralisés.

Enfin, l’invention de la presse à imprimer a donné au papier un rôle encore plus central. Ensemble, ces deux innovations ont transformé radicalement la circulation de l’information. Le papier, support de l’imprimé, est devenu l’un des piliers de la culture écrite occidentale. Sans lui, aucun livre, aucun journal, aucun formulaire n’aurait vu le jour.

Le système bancaire a émergé avec les marchands italiens

C’est au sein des cités marchandes italiennes du Moyen Âge, comme Florence ou Gênes, que les premières formes de banque moderne sont apparues. Avec le développement du commerce international, les marchands ont eu besoin de sécuriser leurs transactions et de faciliter les paiements à distance. Ainsi sont nés les premiers prêts, lettres de change et comptes courants. Le banquier est devenu un acteur économique clé.

Les grandes familles de banquiers, comme les Médicis, ont bâti de véritables empires financiers. Elles finançaient les États, les expéditions commerciales, mais aussi les artistes et les architectes. Leur rôle dépassait la simple gestion de l’argent : elles influençaient la politique, la culture et les rapports de pouvoir. Le système bancaire a servi de fondation à l’économie de marché européenne.

Ce nouveau mode de gestion financière a aussi permis de contourner les interdits religieux sur l’usure. Des montages juridiques ont été mis en place pour légitimer les intérêts sur les prêts. Cela a favorisé l’innovation dans les pratiques commerciales et a encouragé les investissements. Le crédit, tel qu’on le connaît aujourd’hui, trouve ses origines dans ces réseaux marchands.

Le système bancaire médiéval a jeté les bases de nos institutions modernes. Les concepts de dépôt, de transfert, de solvabilité sont nés à cette époque. Il a permis aux économies urbaines de croître rapidement et a accompagné l’essor d’une classe bourgeoise influente. Le Moyen Âge, loin d’être figé, a inventé les outils du capitalisme moderne.

L’architecture gothique a permis de construire vers le ciel

L’architecture gothique, née en Île-de-France au XIIe siècle, a transformé l’art de bâtir en Europe. Grâce à des innovations techniques comme l’arc brisé, la voûte sur croisée d’ogives et les arcs-boutants, les bâtisseurs ont pu ériger des édifices plus hauts, plus lumineux et plus élancés. Les cathédrales gothiques sont devenues les symboles d’une foi tournée vers le ciel, à la fois prouesses spirituelles et techniques.

Ces constructions ont impliqué des chantiers colossaux, mobilisant des centaines d’artisans pendant des décennies. Tailleurs de pierre, sculpteurs, verriers, charpentiers : tous ont participé à cette aventure collective. Ces projets ont renforcé le savoir-faire local, structuré les corporations et favorisé la transmission des métiers. L’art gothique est aussi un témoignage du génie collectif des sociétés médiévales.

Les cathédrales gothiques ont transformé le paysage urbain et l’imaginaire des populations. Hautes de plusieurs dizaines de mètres, elles dominaient les villes et devenaient le cœur symbolique et spirituel de la cité. Leur décoration minutieuse et leurs vitraux racontaient des scènes bibliques, rendant la religion accessible à tous, même aux analphabètes.

Enfin, cette architecture a influencé durablement l’histoire de l’art européen. Elle a inspiré la Renaissance, puis le néogothique au XIXe siècle. Le style gothique a permis d’allier fonctionnalité, symbolisme et beauté dans une même œuvre. Ces bâtiments sont encore aujourd’hui des chefs-d’œuvre du patrimoine mondial, admirés pour leur audace et leur perfection.

Les universités ont été inventées pour organiser le savoir

Les universités sont une invention médiévale apparue au XIIe siècle pour répondre à un besoin croissant d’organisation du savoir. D’abord issues des écoles cathédrales, elles se sont structurées autour de disciplines comme le droit, la médecine, la théologie et les arts libéraux. Paris, Bologne, Oxford ou Salamanque sont devenues des centres intellectuels majeurs. Ces institutions ont marqué le début de l’enseignement supérieur tel que nous le connaissons.

La particularité des universités médiévales réside dans leur autonomie et leur mode de fonctionnement. Regroupant professeurs et étudiants en une communauté appelée « universitas », elles étaient souvent indépendantes des pouvoirs locaux. Elles bénéficiaient de privilèges juridiques et de statuts officiels reconnus par le pape ou le roi. Cette liberté académique favorisait le débat, la recherche et la diffusion des savoirs.

Les universités ont également structuré les méthodes d’enseignement. Les cours se faisaient en latin, sous forme de lectures commentées et de débats oraux. Le système de grades (baccalauréat, maîtrise, doctorat) a été mis en place pour évaluer les connaissances. Ce cadre rigoureux a permis de transmettre un corpus intellectuel commun à toute l’Europe, jetant les bases de la pensée humaniste.

Enfin, ces institutions ont largement contribué à la circulation des idées. Les étudiants venaient de toute l’Europe pour étudier et échangeaient les connaissances de leurs régions d’origine. Cette dynamique a permis la constitution d’un savoir collectif européen. Les universités médiévales ne se contentaient pas de préserver la tradition : elles ont aussi préparé l’avènement de la science moderne.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour ne rien manquer de nos articles sur le Moyen-Âge !

Laisser un commentaire