Qui se souvient encore du métier de bourrelier ou de parcheminier ? Quels étaient leurs rôles au sein des villages et des villes médiévales ?

Certains métiers du Moyen-Âge, aujourd’hui disparus, étaient pourtant indispensables au bon fonctionnement de la société.

Découvrez ces professions fascinantes qui ont façonné le quotidien de nos ancêtres et que le temps a peu à peu effacées.

Leur redécouverte est une plongée dans l’ingéniosité et la diversité du monde médiéval.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour ne rien manquer de nos articles sur le Moyen-Âge ! On vous offre un e-book gratuit : 30 secrets sur le Moyen-Âge, une réduction de 10 % sur la boutique.

Le bourrelier fabriquait les harnais et équipements pour chevaux

Le bourrelier occupait une place centrale dans les sociétés rurales et urbaines du Moyen-Âge. Spécialiste du cuir, il fabriquait et réparait les harnais, brides, selles et autres équipements indispensables aux chevaux. Sans son savoir-faire, les déplacements, le travail des champs ou encore les transports commerciaux auraient été bien plus difficiles.

Son métier exigeait une connaissance fine des matériaux et une grande habileté manuelle. Le cuir devait être traité, assoupli, puis cousu à la main à l’aide d’outils spécifiques. Il travaillait souvent sur commande, en tenant compte des besoins précis de ses clients, qu’il s’agisse de paysans, de soldats ou de marchands.

Le bourrelier collaborait régulièrement avec le maréchal-ferrant, le forgeron et parfois le sellier. Ensemble, ils formaient une chaîne essentielle à la mobilité et au travail avec les animaux. Il intervenait également pour réparer rapidement un harnachement endommagé afin de ne pas ralentir les activités quotidiennes.

Avec l’essor des véhicules motorisés et la diminution du recours aux chevaux, le métier de bourrelier a peu à peu disparu. Pourtant, certains artisans perpétuent encore aujourd’hui cet art ancien dans le cadre d’activités équestres ou de reconstitution historique.

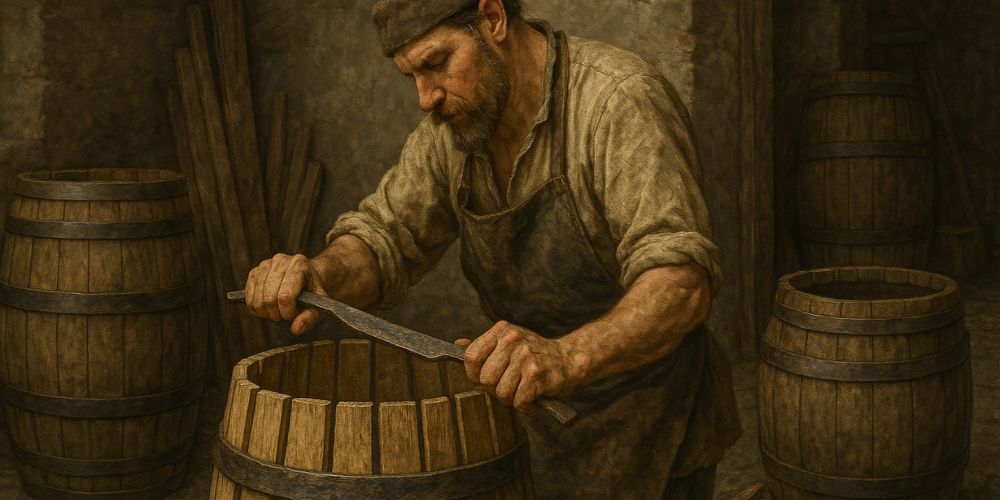

Le tonnelier construisait des fûts pour conserver les denrées

À une époque où le plastique et le verre n’existaient pas, le tonnelier jouait un rôle vital. Il fabriquait des tonneaux, des fûts et des barriques pour stocker et transporter vin, bière, huile, poissons ou céréales. Ses contenants étaient utilisés aussi bien dans les fermes que dans les châteaux et les monastères.

La fabrication d’un tonneau demandait une technique précise : il fallait assembler des douelles en bois cintrées et les cercler solidement pour garantir l’étanchéité. Ce savoir-faire se transmettait souvent de père en fils et exigeait des années d’apprentissage. Chaque tonneau était adapté à l’usage spécifique auquel il était destiné.

Le tonnelier devait aussi choisir le bon type de bois, souvent du chêne, pour garantir la solidité et parfois même améliorer le goût du contenu, notamment pour les boissons fermentées. Il travaillait étroitement avec les vignerons, les brasseurs et les commerçants.

Ce métier a perduré pendant des siècles, jusqu’à être supplanté peu à peu par des méthodes de conservation plus modernes. Toutefois, il subsiste encore aujourd’hui dans certains domaines viticoles, où l’on privilégie les méthodes traditionnelles pour la qualité qu’elles apportent.

Le forgeron était essentiel à la vie quotidienne

Le forgeron faisait partie des artisans les plus respectés du Moyen-Âge. Installé dans sa forge, il manipulait le feu et le métal pour fabriquer une grande variété d’objets : clous, outils agricoles, armes, serrures ou encore ferronnerie de bâtiments. Sa polyvalence le rendait incontournable dans toutes les communautés.

Son travail commençait par le chauffage du métal, souvent du fer, jusqu’à ce qu’il devienne malléable. À l’aide de marteaux, pinces et enclumes, il le façonnait avec précision, selon les besoins de ses clients. Chaque pièce devait être robuste, fonctionnelle et parfois même décorative.

Le forgeron pouvait aussi être spécialisé : maréchal-ferrant pour les sabots des chevaux, armurier pour les équipements militaires, ou serrurier pour les mécanismes de sécurité. Dans tous les cas, son savoir-faire touchait tous les aspects de la vie quotidienne, du champ de bataille au foyer.

Avec l’industrialisation, le métier de forgeron a perdu de sa centralité, mais il reste admiré pour la maîtrise qu’il exige. Aujourd’hui encore, des artisans perpétuent cet art ancestral dans des forges traditionnelles ou dans le cadre de créations artistiques.

Le tisserand transformait la laine en tissu

Le tisserand était chargé de produire les tissus nécessaires à l’habillement, aux tentures ou à la fabrication d’objets du quotidien. Son métier commençait souvent par le filage de la laine ou du lin, qu’il transformait ensuite en étoffe à l’aide d’un métier à tisser. Il travaillait à domicile ou dans de petits ateliers familiaux.

Le processus était long et minutieux : le tissage nécessitait patience et précision pour garantir des textiles solides et réguliers. Les motifs pouvaient être simples ou complexes, selon les usages et les commandes. Certaines étoffes étaient destinées à des usages nobles, d’autres à l’habillement populaire.

Le tisserand collaborait parfois avec le teinturier ou le brodeur pour créer des pièces colorées et ornées. Dans les villes, il faisait partie de corporations qui régulaient les prix, les techniques et l’apprentissage. C’était un métier courant, mais exigeant et peu valorisé socialement.

Avec la mécanisation des métiers à tisser au XIXe siècle, ce savoir-faire artisanal a presque entièrement disparu. Cependant, l’intérêt pour les textiles artisanaux et les pratiques durables a permis à certains ateliers de renaître aujourd’hui.

-

Tableau médiéval : Adoubement du ChevalierPlage de prix : 9,99 € à 24,99 €

Tableau médiéval : Adoubement du ChevalierPlage de prix : 9,99 € à 24,99 € -

Tableau médiéval : Voyage de la NoblessePlage de prix : 9,99 € à 24,99 €

Tableau médiéval : Voyage de la NoblessePlage de prix : 9,99 € à 24,99 €

Le parcheminier préparait les supports pour l’écriture

Avant l’invention du papier en Europe, le parcheminier jouait un rôle crucial dans la transmission du savoir. Il fabriquait des feuilles de parchemin à partir de peaux d’animaux, souvent de moutons ou de chèvres, pour fournir un support d’écriture durable aux copistes, aux moines et aux érudits.

Le travail était exigeant : la peau devait être soigneusement nettoyée, tendue sur un cadre, grattée, poncée puis séchée pendant plusieurs jours. Chaque étape nécessitait rigueur et précision pour obtenir une surface lisse et résistante, adaptée à la plume et à l’encre. Un parchemin bien fait pouvait durer des siècles.

Les parcheminiers étaient souvent installés à proximité des scriptoria ou des centres religieux, où leur production était très demandée. Leurs feuilles servaient à la création de livres religieux, d’actes royaux ou encore de traités scientifiques, essentiels à la préservation du savoir de l’époque.

Avec l’arrivée du papier venu d’Orient et sa fabrication plus rapide et moins coûteuse, le métier de parcheminier a décliné progressivement. Il subsiste néanmoins dans les milieux de la restauration d’ouvrages anciens ou de la calligraphie artisanale.

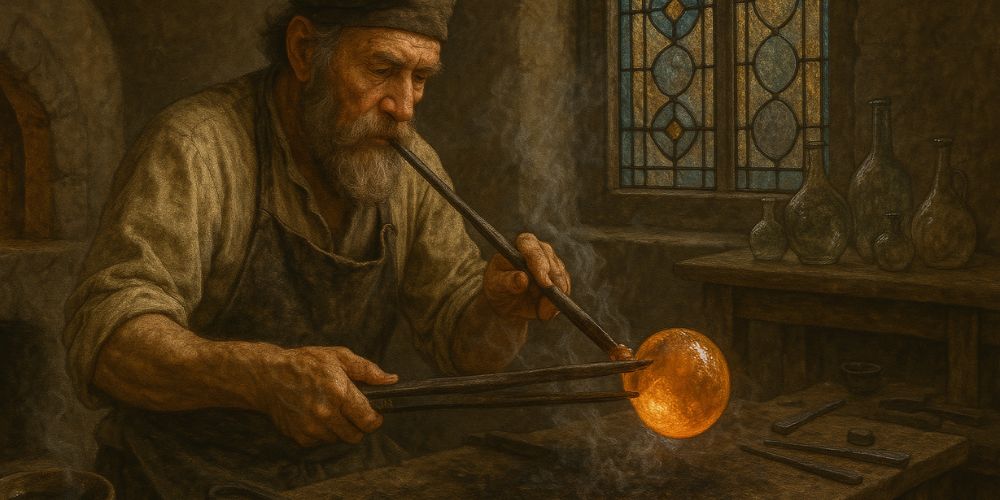

Le maître verrier concevait les vitraux des églises

Dans l’univers grandiose des cathédrales gothiques, le maître verrier avait une fonction aussi artistique que technique. C’est lui qui créait les vitraux colorés qui ornaient les fenêtres des églises, transmettant des scènes religieuses et bibliques aux fidèles analphabètes.

Le maître verrier commençait par sélectionner les plaques de verre coloré, teintées grâce à des oxydes métalliques. Ensuite, il découpait minutieusement chaque pièce selon le dessin prévu, avant de les assembler avec des baguettes de plomb. Une cuisson finale fixait les peintures et assurait la solidité de l’ensemble.

Son travail nécessitait une grande sensibilité artistique, mais aussi des compétences en chimie, en dessin et en physique de la lumière. Le vitrail devait résister au temps et aux intempéries, tout en laissant entrer la lumière pour créer une atmosphère spirituelle.

Ce métier existe encore aujourd’hui, notamment dans la restauration du patrimoine et la création contemporaine. Le savoir-faire ancestral du maître verrier continue d’émerveiller et de perpétuer l’âme des édifices religieux d’autrefois.

Le teinturier utilisait des procédés naturels pour colorer les tissus

Le teinturier du Moyen-Âge maîtrisait l’art complexe de la teinture, en utilisant exclusivement des ingrédients naturels. Racines, feuilles, minéraux ou insectes lui permettaient d’obtenir une large palette de couleurs, du rouge profond à l’indigo éclatant. Il transformait des tissus bruts en étoffes chatoyantes.

Le processus de teinture était long et délicat. Le tissu devait être soigneusement préparé, souvent avec un mordant, pour que la couleur adhère durablement. Ensuite, le textile était plongé dans des bains successifs, parfois chauffés, avant d’être séché à l’air libre. Chaque couleur nécessitait une méthode spécifique.

Certaines teintures étaient rares et coûteuses, comme la pourpre tirée du murex ou le bleu de pastel. Ces couleurs étaient réservées aux élites et permettaient d’identifier le rang social. Le teinturier travaillait donc aussi bien pour les marchands, les nobles que pour les clercs.

Avec l’arrivée des colorants chimiques au XIXe siècle, les techniques naturelles ont peu à peu disparu. Cependant, l’art de la teinture végétale connaît aujourd’hui un regain d’intérêt auprès des artisans soucieux d’environnement et de traditions anciennes.

Le savetier réparait les chaussures usées

Le savetier, à ne pas confondre avec le cordonnier de luxe, était chargé de prolonger la vie des chaussures abîmées. Dans une société où rien ne se perdait, il avait un rôle essentiel, notamment pour les classes populaires qui ne pouvaient se permettre d’acheter des chaussures neuves.

Il travaillait dans un petit atelier ou sur un coin de place, réparant semelles, coutures ou talons usés. Avec quelques outils rudimentaires et beaucoup d’habileté, il redonnait vie aux souliers de cuir, souvent plusieurs fois dans l’année. Chaque paire réparée représentait une économie précieuse pour son propriétaire.

Le savetier était aussi un personnage familier du quartier. On le connaissait, on lui confiait ses chaussures avec confiance. Il incarnait un artisanat de proximité, modeste mais indispensable. Certains alliaient la réparation à la vente de chaussures d’occasion.

Avec la production industrielle et les prix bas, la réparation a été peu à peu délaissée. Aujourd’hui, le métier existe encore sous une forme modernisée, souvent appelé « cordonnerie », avec un intérêt croissant pour la réparation et la durabilité.

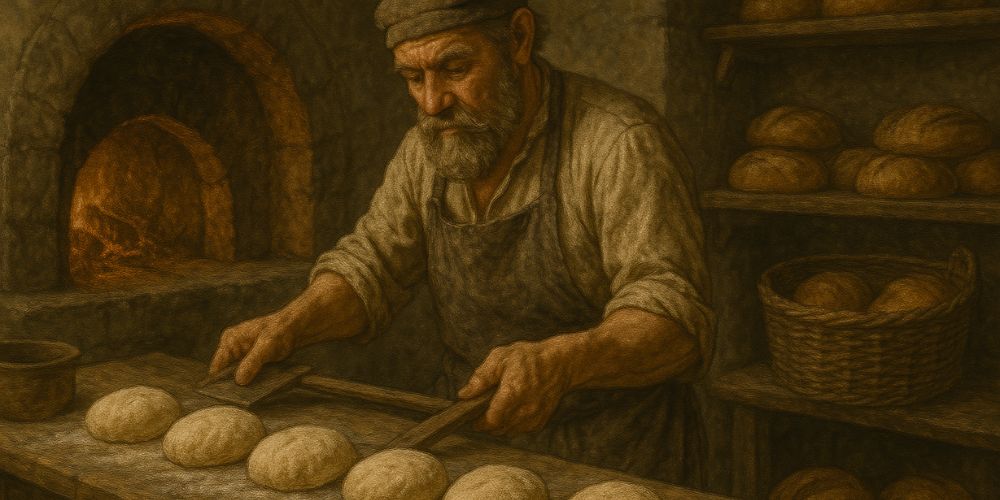

Le boulanger nourrissait les villages chaque jour

Le boulanger occupait une place essentielle dans la vie quotidienne du Moyen-Âge. Il était chargé de produire le pain, aliment de base de l’époque, consommé à chaque repas. Sa journée commençait souvent avant l’aube pour pétrir, lever et cuire les fournées destinées à nourrir tout un village.

Travaillant avec de la farine de blé, de seigle ou d’épeautre selon les régions, il préparait différents types de pains, du plus rustique au plus raffiné. Le four était un élément central de son activité, parfois communal dans les petits villages, et il devait le maîtriser parfaitement pour garantir une cuisson homogène.

Le boulanger faisait souvent partie d’une corporation qui réglementait la qualité des produits, les poids et les prix. En cas de disette ou de mauvaise récolte, sa position devenait stratégique, mais aussi sensible, car il représentait l’accès au pain quotidien, parfois au prix de tensions sociales.

Malgré les siècles, le métier de boulanger a traversé les époques. Aujourd’hui encore, il symbolise la tradition, le savoir-faire et le lien fort entre artisan et communauté. Beaucoup de boulangers modernes s’inspirent encore des techniques ancestrales pour valoriser leur production.

-

Tapisserie Jardin Enchanté de la LicornePlage de prix : 21,99 € à 36,99 €

Tapisserie Jardin Enchanté de la LicornePlage de prix : 21,99 € à 36,99 € -

Tapisserie Épopée des ChevaliersPlage de prix : 21,99 € à 36,99 €

Tapisserie Épopée des ChevaliersPlage de prix : 21,99 € à 36,99 €

Le barbier faisait bien plus que couper les cheveux

Au Moyen-Âge, le barbier ne se contentait pas de tailler les barbes et les cheveux. Il exerçait également des fonctions médicales : extraction de dents, saignées, voire petites chirurgies. Ce professionnel aux multiples casquettes était souvent le seul recours accessible pour les soins de base dans les villages.

Son enseigne, souvent reconnaissable à un poteau rayé rouge et blanc, rappelait son double métier : coiffeur et « chirurgien-barbier ». Il maniait ciseaux, rasoirs, pinces et scalpels, parfois dans des conditions d’hygiène approximatives mais avec un certain savoir empirique hérité de traditions anciennes.

Le barbier jouait aussi un rôle social. Son échoppe était un lieu de rencontre, d’échange et de nouvelles. Les hommes venaient s’y faire entretenir, mais aussi discuter, plaisanter ou écouter les nouvelles du bourg. Il avait parfois autant d’influence qu’un notable local.

Avec la séparation progressive des professions médicales et des métiers de la beauté, le rôle du barbier s’est spécialisé. Aujourd’hui, il reste un artisan apprécié, tandis que son passé de soigneur improvisé fascine encore les historiens et les passionnés du Moyen-Âge.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour ne rien manquer de nos articles sur le Moyen-Âge !

Laisser un commentaire