Saviez-vous que les prisons médiévales n’avaient pas du tout la même fonction que celles d’aujourd’hui ? Que l’enfermement était souvent provisoire et réservé à des cas bien spécifiques ? À une époque où les peines étaient souvent immédiates et brutales, les prisons avaient un rôle bien différent. Plongeons ensemble dans l’univers sombre et méconnu des geôles du Moyen Âge.

Quel était le rôle des prisons au Moyen Âge ?

Contrairement à aujourd’hui, les prisons médiévales n’étaient pas des lieux où l’on purgeait une peine de longue durée. Elles servaient principalement à détenir temporairement des individus en attente de jugement ou de rançon. De plus, elles pouvaient être utilisées pour des raisons politiques ou économiques, notamment pour enfermer les débiteurs insolvables.

Une fonction différente des prisons modernes

À l’époque médiévale, la prison n’était pas considérée comme une punition en soi. Contrairement aux systèmes pénitentiaires modernes, la justice médiévale privilégiait les peines corporelles, les exécutions ou les amendes. Les prisons servaient principalement à retenir les accusés avant leur procès ou à garder sous surveillance des individus jugés dangereux.

Le châtiment immédiat était préféré, car il avait une valeur exemplaire et dissuasive. Ainsi, au lieu de longues incarcérations, les condamnés subissaient des punitions publiques comme le pilori, la mutilation ou même la peine capitale. Seuls certains criminels d’importance ou des ennemis politiques pouvaient être détenus sur une longue période.

Les prisons étaient donc principalement des lieux de passage, où l’on enfermait provisoirement des personnes en attente de leur sentence. La durée de détention pouvait varier en fonction des ressources du détenu, car il arrivait qu’il doive payer pour sa propre nourriture et son maintien en captivité.

Un lieu de détention provisoire avant le jugement

Avant le verdict, les accusés étaient enfermés dans des geôles le temps que la justice suive son cours. Cela pouvait durer quelques jours, voire plusieurs mois si l’enquête était complexe ou si des négociations étaient en cours. Pour les personnes de statut élevé, l’enfermement était parfois une alternative à une exécution immédiate.

Les conditions d’incarcération variaient grandement en fonction du statut social du prisonnier. Un simple voleur pouvait être jeté dans un cachot humide avec d’autres criminels, tandis qu’un noble captif pouvait être assigné à résidence dans un château, avec un minimum de confort. Dans certains cas, les prisonniers de guerre étaient retenus en attente d’une rançon versée par leur famille ou leur seigneur.

La détention servait aussi à garantir la présence des accusés lors du procès, évitant ainsi qu’ils ne fuient avant leur jugement. Toutefois, cette pratique était coûteuse, car l’entretien des prisonniers incombait souvent aux autorités locales ou aux familles des détenus.

Un usage pour la réclusion des débiteurs et des prisonniers politiques

Les prisons médiévales accueillaient aussi des individus emprisonnés pour des raisons financières ou politiques. Les débiteurs insolvables étaient souvent enfermés jusqu’à ce qu’ils puissent payer leur dette, ce qui les plongeait dans un cercle vicieux de misère et de désespoir. Certains ne sortaient jamais faute de ressources.

Quant aux prisonniers politiques, ils étaient souvent détenus sur ordre du roi ou des seigneurs locaux. Ces captifs étaient parfois maintenus en vie dans des conditions plus ou moins supportables, surtout si leur détention servait un objectif stratégique. Certains restaient enfermés durant des années, négociant leur liberté contre des faveurs ou des alliances.

Où se trouvaient les prisons médiévales ?

Les prisons du Moyen Âge ne se limitaient pas aux cachots sombres des châteaux. Elles prenaient différentes formes selon leur usage et leur emplacement. Certaines étaient intégrées aux forteresses, d’autres se trouvaient en plein cœur des villes, et certaines étaient même situées dans des monastères.

Des prisons dans les châteaux et les forteresses

Les seigneurs et les rois disposaient de prisons dans leurs châteaux afin d’y enfermer leurs ennemis, prisonniers de guerre ou traîtres. Ces cachots étaient souvent situés dans les sous-sols, où l’humidité et le manque de lumière rendaient la détention particulièrement difficile.

Les forteresses militaires possédaient également des cellules, servant à retenir des espions ou des soldats capturés. Certaines prisons célèbres, comme la Tour de Londres, ont vu passer de nombreux prisonniers politiques et nobles déchus.

Dans certains cas, ces cachots servaient également à la torture, utilisée pour obtenir des aveux. Les salles de détention pouvaient donc se transformer en véritables salles de supplice.

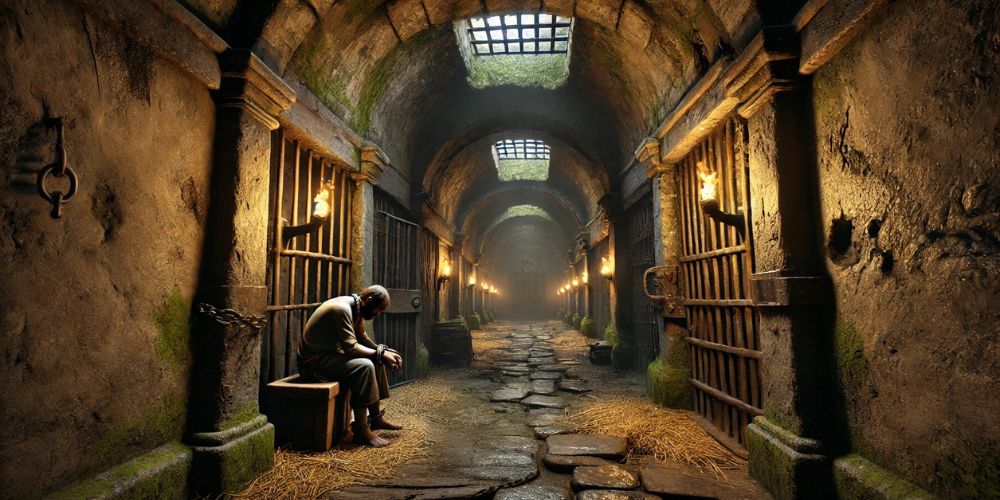

Les cachots des villes et les geôles seigneuriales

Dans les grandes villes, les autorités locales possédaient leurs propres prisons, souvent appelées geôles ou cachots municipaux. Ces lieux de détention étaient utilisés pour enfermer les voleurs, les criminels ou les accusés en attente de jugement.

Les prisons urbaines étaient généralement rudimentaires et surpeuplées. Les détenus y vivaient dans des conditions insalubres, exposés aux maladies et à la violence d’autres prisonniers. Les gardiens étaient corrompus, et il était parfois possible d’améliorer son sort en payant des pots-de-vin.

Les seigneurs locaux possédaient aussi leurs propres prisons pour enfermer les serfs rebelles ou ceux qui enfreignaient leurs lois. Ces petites geôles seigneuriales étaient souvent situées dans les villages ou aux abords des châteaux.

Les monastères comme lieux d’enfermement religieux

Les monastères avaient également leur rôle dans le système carcéral médiéval. Ils servaient parfois à enfermer des hérétiques, des religieux en disgrâce ou même des nobles en réclusion forcée. Ces emprisonnements pouvaient être ordonnés par l’Église ou par des autorités civiles.

Les conditions de détention dans les monastères étaient variables : certaines cellules étaient austères mais vivables, tandis que d’autres pouvaient être de véritables lieux de supplice. L’Église considérait souvent ces peines comme un moyen d’expiation des fautes du détenu.

Dans certains cas, les moines eux-mêmes pouvaient être enfermés dans des cellules monastiques pour non-respect des règles religieuses. La solitude et la prière étaient alors imposées comme une forme de pénitence.

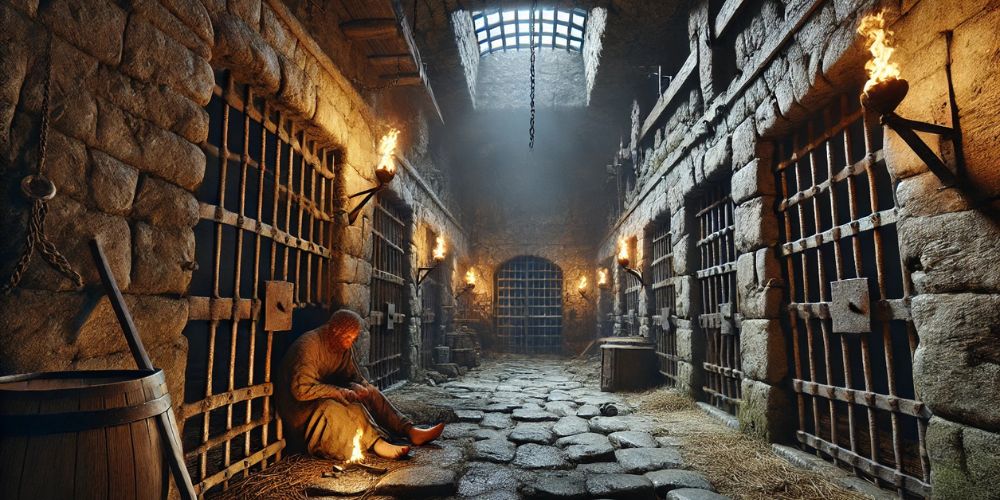

À quoi ressemblaient les cellules des prisonniers ?

Les cellules médiévales étaient bien loin des prisons modernes. Elles étaient souvent insalubres, mal éclairées et inconfortables. L’enfermement n’était pas seulement une punition physique, mais aussi une épreuve psychologique, où les détenus devaient lutter contre la faim, le froid et les maladies.

Des espaces sombres et insalubres

Les prisons médiévales étaient rarement conçues pour garantir un minimum de confort. Les cellules étaient souvent creusées dans la pierre, sous terre ou dans des endroits isolés, avec peu ou pas d’aération. L’absence de fenêtres plongeait ces espaces dans une obscurité quasi totale, rendant la détention encore plus oppressante.

L’humidité et la saleté étaient omniprésentes. L’eau stagnante, les rats et les excréments contribuaient à la propagation de maladies mortelles. Les prisons urbaines, en particulier, étaient connues pour être des foyers d’épidémies, où la dysenterie et la peste pouvaient décimer les détenus en quelques semaines.

Les odeurs nauséabondes rendaient le séjour insupportable. Les prisonniers devaient souvent vivre dans leurs propres déchets, car il n’y avait aucun système d’évacuation. Ceux qui avaient de l’argent pouvaient parfois payer pour obtenir une cellule plus propre ou un accès à de la nourriture potable.

Un mobilier rudimentaire voire inexistant

La plupart des prisonniers dormaient à même le sol, sur de la paille infestée de parasites. Il n’y avait ni lit, ni couverture, ni oreiller pour rendre la détention plus supportable. Certains pouvaient obtenir une planche en bois ou un banc en échange d’un pot-de-vin aux gardiens.

Les cellules étaient généralement vides, dépourvues de tout élément de confort. Les seuls éléments de mobilier pouvaient être des anneaux fixés aux murs pour attacher les détenus, ou parfois une auge pour la nourriture et l’eau. Dans certaines prisons plus organisées, un simple pot de chambre était mis à disposition des prisonniers.

Les conditions variaient en fonction du statut du détenu. Un noble captif pouvait obtenir un matelas rudimentaire, voire un petit espace séparé du reste des prisonniers. En revanche, les prisonniers ordinaires devaient partager leur cellule avec d’autres, sans intimité ni espace personnel.

Une forte présence de chaînes et d’entraves

L’enfermement ne se limitait pas aux murs de la cellule. Beaucoup de prisonniers étaient attachés avec des chaînes aux poignets ou aux chevilles, les empêchant de se déplacer librement. Certains étaient fixés au mur par un collier en métal, les forçant à rester debout ou à genoux pendant des heures.

Les fers étaient souvent lourds et inconfortables, provoquant des blessures et des infections. Certains détenus restaient enchaînés pendant des semaines, leur peau s’infectant sous la pression du métal rouillé. Ces entraves servaient non seulement à éviter les évasions, mais aussi à briser mentalement les prisonniers.

Dans certaines prisons plus sévères, les geôliers utilisaient des cages exiguës pour immobiliser totalement les captifs. Ces cages empêchaient tout mouvement et plongeaient les prisonniers dans une souffrance extrême, un véritable supplice utilisé pour punir ou faire avouer des crimes.

Comment étaient traités les prisonniers ?

La vie en prison au Moyen Âge était extrêmement dure. Les détenus étaient soumis à des conditions de vie terribles, et seuls les plus riches pouvaient espérer améliorer leur quotidien en achetant des privilèges. Quant aux criminels jugés dangereux, ils pouvaient subir la torture et les châtiments corporels.

Des conditions de vie extrêmement rudes

La survie en prison dépendait souvent de la capacité du prisonnier à supporter la faim, le froid et la promiscuité. Les rations de nourriture étaient minimes, souvent composées de pain rassis et d’eau croupie. Certains geôliers affamaient volontairement les détenus pour les affaiblir et éviter toute tentative d’évasion.

Les maladies étaient courantes, faute d’hygiène et de soins médicaux. Les prisonniers malades n’étaient pas séparés des autres, ce qui entraînait des épidémies meurtrières. Beaucoup mouraient de malnutrition ou d’infections avant même d’avoir été jugés.

La violence entre détenus était monnaie courante. Les prisons n’étaient pas surveillées de manière efficace, et les plus forts imposaient leur loi aux plus faibles. Sans règles ni protection, il n’était pas rare que des prisonniers soient battus, volés, voire tués par leurs compagnons de cellule.

La possibilité d’acheter du confort pour les plus riches

Certains prisonniers pouvaient adoucir leur sort en soudoyant les gardiens ou en payant pour obtenir des conditions de détention plus acceptables. Un noble ou un marchand riche pouvait ainsi obtenir une cellule individuelle, de la nourriture de meilleure qualité, voire des visites de proches.

Il était aussi possible d’acheter du vin, des vêtements chauds ou même de se faire livrer des messages à l’extérieur. Ce système favorisant la corruption permettait aux plus aisés de survivre en prison bien plus longtemps que les pauvres, qui étaient condamnés à subir les pires traitements.

Dans certaines prisons, il existait même des « appartements » pour prisonniers fortunés, où ils pouvaient recevoir des invités et continuer à gérer leurs affaires depuis leur cellule. Ce contraste frappant entre les classes sociales était visible jusque dans les geôles les plus sombres.

La torture et les châtiments comme moyens d’interrogation

L’un des aspects les plus terrifiants des prisons médiévales était l’usage de la torture. Pour obtenir des aveux ou punir les criminels, les geôliers utilisaient des méthodes brutales comme l’écartèlement, le supplice de la roue ou l’estrapade (suspension par les poignets).

Les prisons possédaient souvent des salles de torture, où les accusés étaient interrogés sous la contrainte. Les outils de supplice, comme les brodequins (qui écrasaient les pieds), les fers rouges ou la question par l’eau, servaient à arracher des confessions souvent peu fiables.

Ces pratiques n’étaient pas réservées aux criminels, mais aussi aux hérétiques et aux opposants politiques. L’Inquisition, en particulier, utilisait largement la torture pour extorquer des aveux aux accusés de sorcellerie ou de blasphème.

Quelles étaient les alternatives à l’emprisonnement ?

L’enfermement n’était pas la seule forme de punition au Moyen Âge. D’autres sanctions étaient couramment utilisées, allant des amendes aux châtiments corporels, en passant par le bannissement.

L’amende et la compensation financière

L’une des peines les plus répandues était l’amende, qui permettait d’éviter la prison ou un châtiment corporel. Un criminel pouvait acheter sa liberté en versant une somme d’argent à sa victime ou à la justice. Cette pratique favorisait les classes aisées, qui pouvaient éviter les peines les plus sévères.

Les compensations financières étaient souvent négociées entre les familles. Un meurtrier pouvait, par exemple, verser une somme appelée « wergeld » à la famille de sa victime pour éviter la vengeance ou la peine de mort.

L’exil forcé et le bannissement

Plutôt que d’enfermer un criminel, certaines juridictions préféraient l’exil. Un condamné pouvait être chassé de sa ville ou de son pays, condamné à l’errance sous peine d’être exécuté s’il revenait.

Le bannissement était une peine courante pour les criminels dangereux ou les traîtres. Les exilés devaient survivre par leurs propres moyens et risquaient souvent d’être attaqués par des bandits ou d’autres banni.

Les châtiments corporels et la peine de mort

Enfin, la justice médiévale privilégiait largement les châtiments corporels. Les voleurs pouvaient être mutilés (mains coupées, oreilles tranchées), tandis que les criminels graves étaient pendus, brûlés ou décapités.

La prison était donc une solution temporaire. La vraie punition, elle, arrivait après le jugement.

Laisser un commentaire