Comment les habitants du Moyen Âge fabriquaient-ils leur fromage sans les technologies modernes ? Pourquoi cet aliment occupait-il une place si importante dans leur quotidien ? Entre traditions régionales et savoir-faire monastique, le fromage médiéval cache de nombreuses histoires savoureuses. Découvrez comment cet aliment ancestral a marqué l’histoire gastronomique de l’Europe.

Téléchargez dès maintenant notre e-book gratuit : 30 secrets sur le Moyen-Âge, et obtenez une réduction de 10 % sur la boutique. Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter !

Le fromage était un aliment courant au Moyen Âge

Au Moyen Âge, le fromage faisait partie intégrante de l’alimentation quotidienne, aussi bien chez les paysans que dans les monastères. Riche en protéines et en graisses, il apportait une énergie précieuse dans un monde où les repas devaient être nourrissants pour supporter le travail physique. Même les classes aisées appréciaient le fromage, notamment sous des formes plus raffinées.

Les conditions de vie et le manque de moyens de conservation rendaient le fromage très pratique. Contrairement au lait, qui tournait rapidement, le fromage se gardait plus longtemps et se transportait facilement. Il était donc un aliment stratégique, que l’on pouvait consommer sur place ou échanger.

Les documents médiévaux mentionnent fréquemment le fromage dans les inventaires, les recettes et les taxes. Il était considéré comme une denrée de base au même titre que le pain ou le vin. On le retrouvait sur les tables à toutes les saisons, sous diverses formes selon la région et la période de l’année.

Ce caractère universel du fromage témoigne de son importance dans la société médiévale. Il symbolisait à la fois la simplicité du monde paysan et la richesse des traditions locales, transmises de génération en génération.

Pour découvrir toutes les recettes du Moyen-Âge, n’hésitez pas à découvrir notre livre de recettes médiévales !

Il se fabriquait à partir de lait de vache, chèvre ou brebis

La matière première du fromage médiéval dépendait surtout des animaux présents dans la région. Dans les zones montagneuses ou sèches, les chèvres et les brebis dominaient, car elles s’adaptaient mieux aux terrains escarpés. Dans les plaines, le lait de vache était plus courant, offrant des fromages plus doux et crémeux.

Le choix du lait influençait non seulement la texture mais aussi la saveur. Le lait de brebis donnait un goût plus marqué, tandis que celui de chèvre apportait une légère acidité. Le lait de vache, plus abondant, permettait de produire en plus grande quantité pour nourrir les familles nombreuses ou les communautés religieuses.

Les éleveurs médiévaux savaient reconnaître le bon moment pour la traite et conservaient le lait dans des récipients en bois ou en terre cuite. Ce lait était ensuite caillé naturellement, souvent à l’aide de présure issue de l’estomac de veau, ou grâce à des plantes locales.

Chaque producteur ajustait sa méthode selon la saison et les ressources disponibles. Ce savoir-faire, transmis oralement, formait la base des traditions fromagères qui perdurent encore aujourd’hui dans certaines régions d’Europe.

Chaque région avait ses méthodes de fabrication

Les techniques de fabrication du fromage variaient considérablement d’une région à l’autre. Dans le Nord de la France, on préférait les fromages à pâte molle, faciles à consommer rapidement. Dans les montagnes, on développait des fromages durs, plus adaptés à la conservation et au transport sur de longues distances.

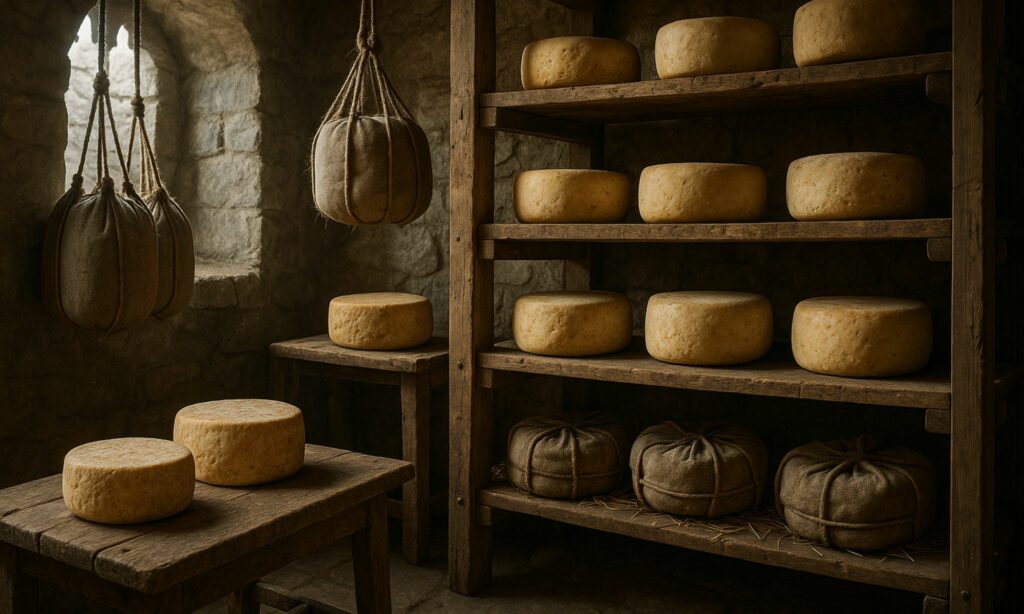

Les habitants utilisaient les moyens dont ils disposaient : des moules en bois, des toiles grossières et des caves naturelles pour le séchage. L’humidité, la température et même la composition du sol jouaient un rôle essentiel dans le goût final du fromage. Chaque vallée, chaque village possédait sa propre méthode, transmise comme un secret familial.

Les différences régionales donnaient naissance à une grande diversité de fromages. Certains étaient salés, d’autres fumés ou enrobés d’herbes. Ces techniques permettaient de prolonger leur durée de vie tout en leur conférant une identité gustative unique.

Cette richesse des savoir-faire locaux fit du fromage médiéval un produit à la fois utilitaire et culturel. Il racontait l’histoire d’un terroir et d’une population, reflétant l’adaptation des hommes à leur environnement.

Le fromage frais était consommé rapidement

Le fromage frais, non affiné, faisait partie des mets les plus simples du quotidien médiéval. Fabriqué à partir de lait caillé et légèrement égoutté, il devait être consommé dans les jours qui suivaient sa préparation. Il offrait une texture douce et un goût légèrement acidulé, apprécié lors des repas légers.

Souvent, les paysans en mangeaient au petit matin, accompagné de pain noir ou d’oignons. Sa fraîcheur le rendait agréable durant les mois chauds, mais il ne pouvait pas être stocké longtemps sans se détériorer. Il représentait donc un aliment de saison, lié au rythme de la traite.

Les fromages frais étaient également utilisés dans certaines recettes médiévales, comme les tourtes ou les galettes, où ils apportaient moelleux et saveur. Dans les monastères, on en préparait pour les repas maigres, autorisés pendant le carême ou les jours sans viande.

Cette consommation rapide illustrait la simplicité de la vie rurale et la dépendance directe aux produits de la ferme. Le fromage frais incarnait un lien authentique entre l’homme, la nature et le travail quotidien.

Les fromages affinés servaient pour la conservation

Contrairement aux fromages frais, les fromages affinés étaient fabriqués pour durer dans le temps. L’affinage permettait de réduire l’humidité et d’augmenter la teneur en sel, assurant ainsi une meilleure conservation. Ces fromages pouvaient se garder plusieurs mois, voire une année entière dans certaines conditions.

Les fermiers et les moines les entreposaient dans des caves ou des greniers où la température restait stable. L’air y circulait lentement, favorisant la formation d’une croûte protectrice. Au fil des semaines, la pâte se durcissait et développait des arômes plus puissants, caractéristiques de chaque région.

Ce procédé représentait une véritable révolution pour l’époque. Grâce à l’affinage, les communautés pouvaient constituer des réserves de nourriture pour l’hiver ou pour les périodes de disette. Cela permettait également d’échanger le fromage sur les marchés, car sa longévité en faisait une marchandise précieuse.

Ainsi, le fromage affiné était non seulement un aliment, mais aussi un symbole de prudence et d’ingéniosité. Il garantissait la survie durant les mois difficiles, tout en offrant une variété de goûts qui enrichissaient la table médiévale.

Les moines jouaient un rôle clé dans la production fromagère

Les monastères médiévaux furent parmi les principaux centres de production et de perfectionnement du fromage. Les moines, réputés pour leur discipline et leur savoir-faire, amélioraient les techniques de caillage, d’affinage et de conservation. Ils tenaient des registres précis sur leurs méthodes, permettant ainsi la transmission du savoir.

Les abbayes possédaient souvent leurs propres troupeaux, assurant un approvisionnement régulier en lait de qualité. Les religieux suivaient des règles strictes quant à la fabrication, considérant le fromage comme un don de la nature à préserver avec soin. Certains monastères, comme ceux de Normandie ou de Savoie, sont à l’origine de fromages encore célèbres aujourd’hui.

Le rôle des moines ne se limitait pas à la production. Ils participaient aussi à la diffusion du fromage dans les villages environnants, favorisant ainsi le commerce et l’échange. Leur influence permit d’unifier certaines pratiques et d’en faire une véritable tradition européenne.

Cette contribution monastique fit du fromage un produit à la fois spirituel et nourrissant. Il symbolisait la recherche d’équilibre entre le travail manuel et la contemplation, entre la terre et la foi.

Le fromage faisait partie de la nourriture des paysans

Chez les paysans, le fromage était un aliment essentiel et quotidien. Il offrait une source de protéines bon marché, surtout dans les foyers où la viande était rare. Facile à produire à la ferme, il complétait le pain et les légumes, formant la base du repas typique du monde rural médiéval.

Les familles fabriquaient souvent leur propre fromage à partir du lait des animaux qu’elles élevaient. Chaque foyer avait sa recette et ses habitudes, ajustant la quantité de sel ou la durée de séchage selon le climat. Ce savoir-faire domestique faisait partie de la culture paysanne transmise de mère en fille.

Le fromage permettait aussi de valoriser les excédents de lait. Plutôt que de le perdre, on le transformait, assurant ainsi une meilleure gestion des ressources. Dans certaines régions, les paysans échangeaient leurs fromages contre d’autres denrées, créant un réseau d’entraide et de commerce local.

Pour ces communautés modestes, le fromage représentait bien plus qu’un simple aliment : il était synonyme de travail, d’autonomie et de solidarité. Il nourrissait le corps tout autant qu’il unissait les familles autour d’un savoir ancestral.

Il était parfois utilisé comme monnaie d’échange

Le fromage médiéval avait une valeur économique reconnue, au point d’être parfois utilisé comme moyen d’échange. Dans les campagnes, il servait à payer les impôts en nature, les loyers ou même certaines dettes. Les seigneurs acceptaient volontiers ce produit, car il pouvait être conservé et revendu.

Cette pratique s’expliquait par la rareté des pièces de monnaie dans les milieux ruraux. Les échanges reposaient souvent sur le troc, et le fromage, grâce à sa valeur nutritive et sa durabilité, en faisait un produit idéal. Il représentait une forme de richesse tangible, issue directement du travail agricole.

Certains marchés régionaux étaient même spécialisés dans le commerce du fromage. Les paysans y apportaient leurs productions, qu’ils troquaient contre des céréales, du sel ou des outils. Ces transactions contribuaient à faire du fromage un élément central de l’économie locale.

Ainsi, bien avant l’apparition des banques modernes, le fromage servait déjà de “monnaie comestible”. Il symbolisait la confiance entre les hommes et rappelait que la nourriture elle-même pouvait être un trésor d’échange.

Le goût variait selon l’alimentation des animaux

Le goût du fromage médiéval dépendait directement de l’alimentation des animaux producteurs de lait. Les vaches, chèvres et brebis se nourrissaient essentiellement d’herbes sauvages, de fleurs et de plantes aromatiques, ce qui influençait fortement la saveur du lait. Selon la saison et la région, les fromages pouvaient avoir des arômes très différents, allant du doux au corsé.

Dans les montagnes, les bêtes broutaient des pâturages riches en plantes variées, donnant un lait particulièrement parfumé. À l’inverse, dans les plaines, où l’herbe était plus uniforme, les fromages présentaient un goût plus doux. Ce lien entre terroir et goût existait déjà bien avant que la notion moderne d’“appellation” ne voie le jour.

Les éleveurs médiévaux savaient reconnaître ces différences et les valorisaient. Certains choisissaient même de faire paître leurs troupeaux dans des zones précises pour obtenir un fromage au goût particulier. Le fromage devenait ainsi un reflet du paysage, une véritable expression du territoire.

Cette diversité gustative faisait la richesse du patrimoine fromager médiéval. Chaque morceau racontait une histoire, celle du sol, des saisons et du travail des hommes qui prenaient soin de leurs troupeaux.

Le fromage entrait dans de nombreuses recettes médiévales

Au Moyen Âge, le fromage n’était pas seulement consommé tel quel : il entrait aussi dans de nombreuses préparations culinaires. Les cuisiniers l’utilisaient pour relever le goût des tourtes, des potages ou des galettes. Dans les foyers modestes, on le faisait fondre dans les bouillies de céréales pour rendre les plats plus consistants.

Les nobles, quant à eux, appréciaient les fromages raffinés dans des mets plus élaborés. On en trouvait dans les pâtés, les sauces ou les desserts, parfois mêlé à du miel ou des épices rares comme la cannelle. Ces recettes témoignaient d’une gastronomie déjà inventive et variée, bien loin de l’image austère souvent associée au Moyen Âge.

Les livres de cuisine médiévaux, comme le Viandier de Taillevent, mentionnent plusieurs plats à base de fromage. Cela prouve que cet aliment traversait toutes les couches sociales, s’adaptant à la fois aux repas simples et aux festins royaux.

Grâce à cette polyvalence, le fromage a su s’imposer comme un ingrédient central de la cuisine européenne. Son goût, sa texture et sa richesse en faisaient un allié indispensable dans un monde où chaque denrée comptait.

Laisser un commentaire