Votre panier est actuellement vide !

À quoi jouait-on au Moyen-Âge ?

Le Moyen-Âge, période riche et complexe de l’histoire, offre un vaste terrain d’étude pour comprendre les loisirs et les divertissements de l’époque. Ces activités ludiques, bien qu’elles puissent paraître éloignées de nos préoccupations modernes, nous renseignent sur les valeurs, les croyances et le quotidien des sociétés médiévales. À travers les jeux, on entrevoit la stratification sociale, les pratiques culturelles et même les conflits religieux ou législatifs de cette époque lointaine.

Téléchargez dès maintenant notre e-book gratuit : 30 secrets sur le Moyen-Âge. Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter !

Quels étaient les jeux populaires au Moyen-Âge ?

Les jeux du Moyen-Âge étaient aussi variés que les classes sociales de l’époque. Ils reflétaient non seulement les divertissements mais aussi les enjeux sociaux, économiques et politiques. Entre les jeux de société intellectuellement stimulants et les activités physiques exigeant force et adresse, chaque couche de la société trouvait son compte.

Cet article s’inspire de l’excellent travail « La vie quotidienne au Moyen-Âge », écrit par l’historien Jean Verdon.

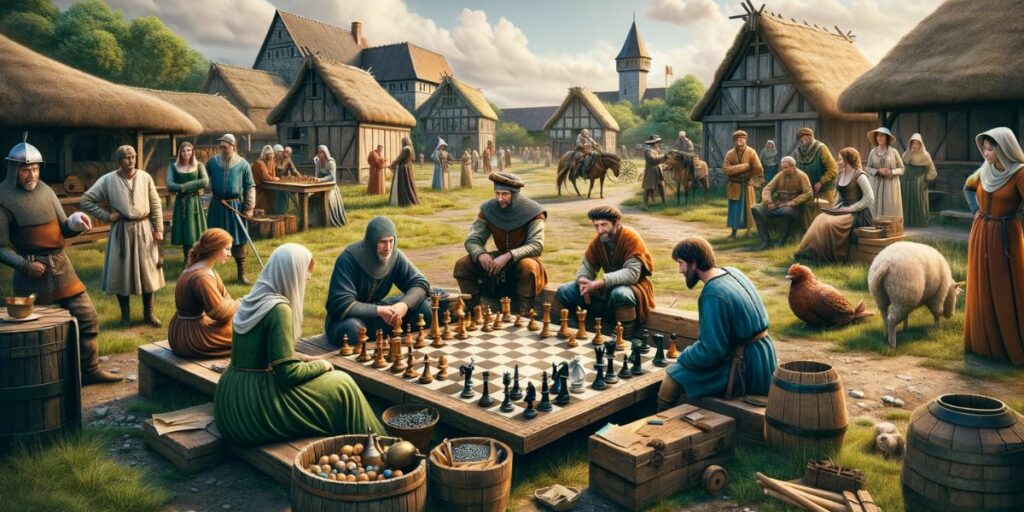

Les jeux de société comme les échecs et les dames

Les échecs, apportés en Europe depuis l’Asie, symbolisaient la guerre et la stratégie militaire, captivant nobles et clercs par leur complexité. Les dames, tout aussi stratégiques, mais plus accessibles, divertissaient un public plus large. Ces jeux de société n’étaient pas de simples passe-temps; ils reflétaient les tactiques de guerre et les hiérarchies sociales. Les participants développaient leur capacité à anticiper et à élaborer des stratégies, compétences hautement estimées à l’époque.

Les dames, variant selon les régions, offraient un terrain commun pour les échanges culturels. Ces jeux incarnaient aussi une forme de résistance intellectuelle, permettant de contourner les interdictions ecclésiastiques contre certains divertissements jugés immoraux ou distrayants de la foi.

Les échecs, avec leurs pièces représentant différentes classes de la société médiévale, servaient d’allégorie du monde réel, enseignant la prudence, la prévoyance et l’importance de chaque rôle au sein de la société. La popularité de ces jeux s’étendait à travers les couches sociales, bien que l’accès aux matériaux précieux pour les pièces de jeu reste souvent limité à l’élite.

Les jeux de cartes malgré leur interdiction

Malgré les interdictions fréquentes, les jeux de cartes s’épanouissaient comme une forme de divertissement populaire au Moyen-Âge. Leur apparition en Europe, probablement par l’intermédiaire des Arabes ou des commerçants orientaux, a rapidement conduit à une diversification des jeux et des enjeux. Les autorités, voyant en eux une menace pour l’ordre moral et social, tentaient souvent de les bannir, mais leur popularité ne cessait de croître, en partie grâce à leur portabilité et à la facilité avec laquelle ils permettaient le jeu d’argent.

Ces jeux de cartes, en plus d’être un divertissement, étaient un moyen de socialisation, rassemblant les gens au-delà des classes sociales dans des tavernes et des foyers. Ils favorisaient aussi l’émergence de cultures ludiques spécifiques à certaines régions, avec des variantes uniques et des règles propres à chaque communauté.

Leur interdiction même témoigne de leur importance dans la société médiévale : loin d’être de simples distractions, ils étaient perçus comme des vecteurs potentiels de désordre social, incitant à la réflexion sur le pouvoir, la fortune et la moralité.

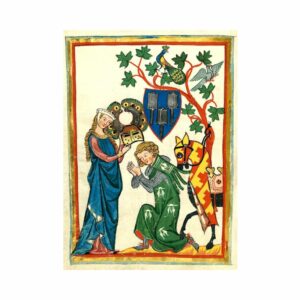

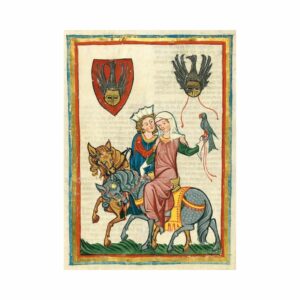

Les tournois et joutes pour l’élite guerrière

Les tournois et les joutes étaient les spectacles sportifs de l’élite médiévale, incarnant l’idéal chevaleresque de bravoure, d’adresse et d’honneur. Ces événements, bien plus que de simples jeux, étaient des occasions pour les chevaliers de démontrer leur force, leur habileté et leur valeur aux yeux de leurs pairs et de leurs potentiels mécènes. Ils reflétaient la hiérarchie sociale et les valeurs de l’époque, tout en servant de préparation au combat réel.

Les tournois, avec leurs combats simulés et leurs joutes, n’étaient pas sans risque. Ils pouvaient se révéler mortels, témoignant de l’acceptation de la violence et du danger comme parties intégrantes de l’honneur et du statut social. Ces compétitions étaient aussi l’occasion pour les nobles de nouer des alliances, de montrer leur richesse à travers des armures et des chevaux somptueux, et d’accroître leur prestige.

Ces joutes et tournois, tout en étant réservés à l’élite, attiraient des spectateurs de toutes les classes, qui venaient admirer le spectacle, les prouesses et l’équipement des chevaliers. Ils étaient un mélange de sport, de divertissement et de rituel social, jouant un rôle crucial dans la culture chevaleresque du Moyen-Âge.

Comment les jeux de hasard ont-ils évolué durant le Moyen-Âge ?

Au Moyen-Âge, les jeux de hasard étaient à la fois une source de divertissement et un enjeu moral pour la société. Ces jeux, souvent associés à la fortune et à la providence, reflétaient les croyances et les attitudes envers le destin et l’éthique du travail.

L’apparition des dés et leurs variantes

Les dés, connus de longue date pour leur capacité à décider du sort par le hasard, étaient omniprésents au Moyen-Âge. Leur simplicité et leur portabilité en faisaient des accessoires populaires pour une variété de jeux. Cependant, leur association avec le jeu d’argent et les paris les rendait suspects aux yeux des autorités religieuses et laïques, qui voyaient dans ces pratiques un risque de dépendance, de perte économique, et de désordre moral.

Des variantes de jeux de dés étaient inventées pour contourner les lois ou les interdictions, montrant l’ingéniosité des joueurs pour maintenir leur passion. Ces jeux n’étaient pas seulement pratiqués par les classes inférieures; nobles et clercs y participaient également, bien que souvent en secret pour éviter le scandale et les sanctions.

Les dés étaient également utilisés dans des contextes éducatifs ou divinatoires, montrant leur polyvalence et leur intégration dans la vie quotidienne. Leur présence dans les textes littéraires et les documents d’époque témoigne de leur popularité et de leur importance culturelle, reflétant les espoirs, les peurs et les aspirations des individus face au hasard et à la fortune.

Les sanctions contre les jeux d’argent

Les jeux d’argent, en particulier ceux impliquant les dés, étaient fréquemment ciblés par des sanctions légales et ecclésiastiques. Ces mesures reflétaient les tensions entre le désir de divertissement et les préoccupations morales et sociales. Les autorités craignaient que les jeux d’argent ne favorisent la paresse, l’avarice, et la dépendance, menaçant ainsi l’ordre social et économique.

Les sanctions variaient de l’amende à l’excommunication, démontrant la gravité avec laquelle ces activités étaient perçues. Cependant, l’efficacité de ces mesures était limitée; les jeux d’argent continuaient de prospérer en secret, souvent avec la complicité tacite des autorités locales ou des membres du clergé eux-mêmes.

Cette résistance aux interdictions révèle la complexité des attitudes envers les jeux d’argent. Ils étaient à la fois condamnés pour leurs conséquences potentiellement néfastes et appréciés pour le divertissement et l’évasion qu’ils offraient. Cette dualité reflète les contradictions inhérentes à la société médiévale, partagée entre ses aspirations spirituelles et ses désirs terrestres.

La loterie, un divertissement pour les masses

La loterie, bien que moins répandue que les jeux de dés, constituait une autre forme de jeu de hasard ayant émergé au Moyen-Âge. Souvent organisée par les villes ou les institutions religieuses, elle servait à lever des fonds pour des projets publics ou caritatifs, tout en offrant aux participants la possibilité de gagner des prix substantiels.

Cette forme de jeu était perçue comme moins problématique que les jeux de dés, car elle était souvent encadrée par des objectifs communautaires ou spirituels. La loterie permettait de rassembler les gens dans un but commun, offrant une forme de divertissement collectif qui renforçait les liens sociaux et communautaires.

L’acceptation relative de la loterie par les autorités témoigne de la capacité des jeux de hasard à s’intégrer dans les structures sociales et économiques, pourvu qu’ils servent des fins perçues comme bénéfiques. Elle illustre également la flexibilité des normes morales et légales face aux pratiques ludiques, soulignant la manière dont les jeux de hasard pouvaient être intégrés et régulés au sein de la société médiévale.

Quelle était la place des jeux d’adresse au Moyen-Âge ?

Les jeux d’adresse, mêlant divertissement et compétence physique, occupaient une place importante dans la société médiévale. Ils étaient non seulement une source de loisirs mais aussi un moyen d’entraînement martial, de démonstration de force et d’habileté, reflétant les valeurs guerrières de l’époque.

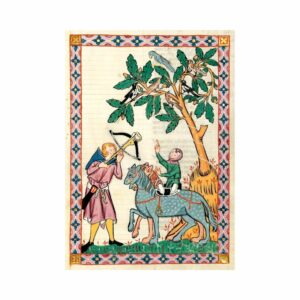

Le tir à l’arc, un entraînement militaire ludique

Le tir à l’arc était pratiqué à la fois comme sport et comme entraînement militaire, soulignant l’importance de la préparation au combat dans la société médiévale. Les compétitions de tir à l’arc permettaient aux archers de montrer leur habileté, tout en servant de préparation aux exigences du champ de bataille. Ces événements étaient souvent organisés par les autorités locales ou seigneuriales pour encourager l’entraînement martial parmi la population.

L’engouement pour le tir à l’arc reflétait les besoins militaires de l’époque, notamment la valeur stratégique des archers dans les armées médiévales. Ces compétitions contribuaient à renforcer l’esprit de corps et la fierté parmi les combattants, tout en offrant un divertissement populaire qui rassemblait les communautés.

La pratique du tir à l’arc, au-delà de son aspect militaire, était aussi un moyen d’ascension sociale pour les individus doués, qui pouvaient gagner reconnaissance et récompenses lors de ces compétitions. Elle témoigne de la perméabilité des frontières sociales à travers le mérite et l’habileté, dans un contexte où les qualités guerrières étaient hautement valorisées.

Les jeux de quilles, précurseurs du bowling moderne

Les jeux de quilles, ancêtres du bowling moderne, étaient largement répandus au Moyen-Âge. Simples et accessibles, ils se jouaient dans les cours, les tavernes et les places publiques, rassemblant participants et spectateurs de toutes les classes sociales. Ces jeux, par leur simplicité et leur aspect compétitif, étaient une source de divertissement populaire, mais aussi un moyen de parier et de gagner des récompenses.

La popularité des jeux de quilles témoigne de l’importance du loisir physique et de la compétition dans la vie quotidienne médiévale. Ils offraient une échappatoire à la routine et aux contraintes du travail, tout en renforçant les liens communautaires à travers le partage d’une activité commune.

Ces jeux étaient parfois critiqués par les autorités pour leur association avec le jeu d’argent et les rassemblements pouvant dégénérer en désordre. Cependant, leur intégration dans la culture populaire et leur capacité à rassembler les gens autour d’un intérêt commun démontrent leur valeur sociale et leur rôle dans le tissu de la vie médiévale. Ils reflétaient la recherche d’un équilibre entre travail et détente, compétition et camaraderie, mettant en lumière la dimension sociale du jeu.

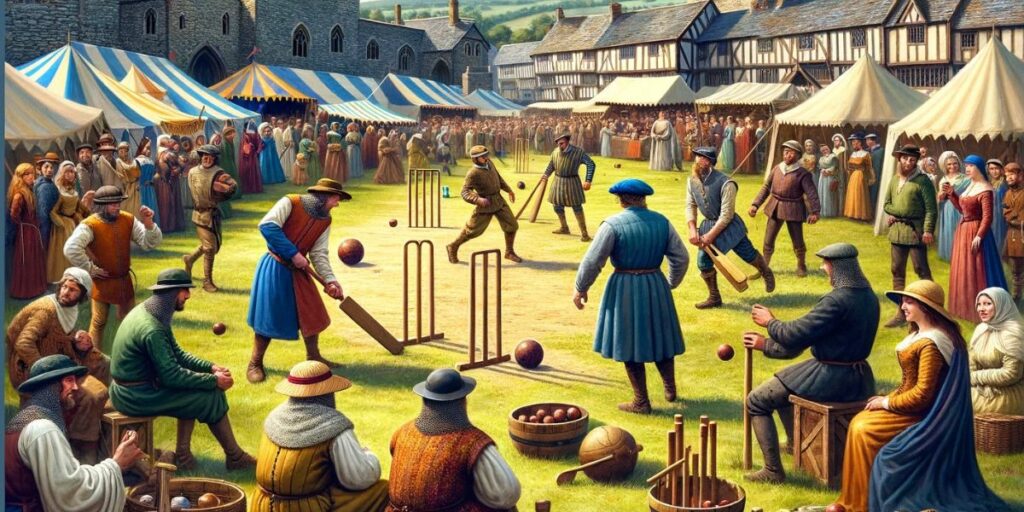

La soule, un ancêtre du football

La soule, pratiquée dans diverses régions d’Europe, était un jeu collectif qui peut être considéré comme un ancêtre lointain du football et du rugby modernes. Ce jeu, impliquant souvent des villages entiers, était marqué par peu de règles et une grande physicalité, les participants cherchant à transporter une balle ou un objet similaire vers un but fixé.

La soule était plus qu’un simple jeu; c’était un événement communautaire qui renforçait les liens sociaux et les identités locales. Elle offrait une occasion de démontrer courage, force et endurance, valeurs importantes dans la société médiévale. Cependant, sa nature violente et parfois chaotique suscitait l’inquiétude des autorités, qui craignaient des blessures graves ou des troubles publics.

Malgré ces préoccupations, la soule jouissait d’une grande popularité, reflétant le besoin de divertissement physique et de compétition. Elle illustre la manière dont les jeux d’adresse, en combinant force, stratégie et esprit d’équipe, jouaient un rôle vital dans la vie des communautés médiévales, servant de catalyseur pour l’expression collective et l’affirmation des identités locales.

En quoi les jeux médiévaux reflètent-ils la société de l’époque ?

Les jeux médiévaux, bien plus que de simples divertissements, étaient des miroirs de la société de l’époque, reflétant les hiérarchies sociales, les valeurs culturelles et les tensions politiques. Cette section explore comment les jeux servaient à la fois de reflet et de renforcement des structures sociales, tout en offrant des espaces pour la contestation et l’expression individuelle.

Les jeux comme miroir des classes sociales

Les jeux au Moyen-Âge étaient étroitement liés à la stratification sociale, chaque classe trouvant dans ces divertissements une expression de son identité et de ses valeurs. Les échecs et les dames, par exemple, étaient associés à l’élite intellectuelle et noble, tandis que les jeux de dés et de quilles touchaient un public plus large, incluant les classes populaires.

Ces distinctions n’étaient pas seulement une question de goût ou de disponibilité, mais reflétaient les divisions et les hiérarchies sociales profondément ancrées dans la société médiévale. Les jeux offraient un aperçu des rôles et des attentes attribués à chaque strate de la société, tout en permettant certaines formes de mobilité sociale à travers le mérite et la compétence.

Le rôle éducatif et moralisateur des jeux

Les jeux au Moyen-Âge avaient également un rôle éducatif et moralisateur, enseignant les valeurs sociales, les compétences stratégiques et les normes de comportement. Les échecs, par exemple, étaient souvent utilisés pour enseigner la stratégie militaire et la prise de décision, tandis que les jeux de quilles et la soule renforçaient les valeurs de force physique et d’esprit d’équipe.

Cette dimension éducative était complétée par un aspect moralisateur, les jeux étant utilisés pour transmettre des leçons de morale et de conduite. Les interdictions et les critiques des jeux de hasard reflétaient les préoccupations concernant la paresse, l’avarice et le désordre social, montrant comment les jeux étaient intégrés dans les discours sur la vertu et la moralité.

Les festivités et foires comme lieux de jeu privilégiés

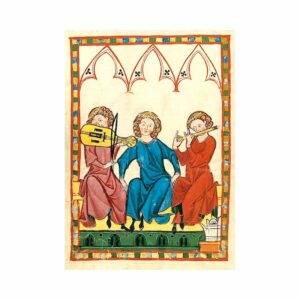

Les festivités et les foires médiévales étaient des occasions privilégiées pour la pratique des jeux, rassemblant les gens autour de divertissements variés. Ces événements offraient un espace pour la détente, mais aussi pour l’expérimentation sociale, où les normes habituelles pouvaient être temporairement suspendues ou inversées.

Les jeux joués lors de ces occasions étaient souvent plus libres et ouverts, permettant une plus grande participation populaire et une expression plus diverse des identités et des désirs. Ces moments de festivité soulignaient l’importance du jeu comme pratique sociale, capable de transcender les divisions et de créer des espaces de rencontre et d’échange.

Comment les jeux médiévaux ont-ils influencé les loisirs modernes ?

L’héritage des jeux médiévaux se fait sentir dans de nombreux aspects des loisirs modernes, des sports aux jeux de société, en passant par les jeux de hasard. Cette section examine comment les formes ludiques du Moyen-Âge ont façonné les pratiques et les cultures de divertissement contemporaines, soulignant la continuité et l’évolution des jeux à travers les siècles.

Les origines médiévales de certains sports contemporains

De nombreux sports modernes trouvent leurs racines dans les jeux d’adresse médiévaux. Le football et le rugby, par exemple, peuvent être reliés à la soule, tandis que le tir à l’arc reste une discipline olympique appréciée.

Ces continuités illustrent comment les compétences, les règles et les valeurs des jeux médiévaux ont été adaptées et transformées au fil du temps, contribuant à la richesse et à la diversité des loisirs contemporains.

L’héritage des jeux de société dans la culture populaire

Les jeux de société médiévaux, tels que les échecs et les dames, continuent d’être pratiqués et appréciés, témoignant de leur intemporalité et de leur capacité à stimuler l’intellect et la stratégie.

Leur popularité persistante dans la culture populaire, à travers des tournois, des clubs et même des adaptations cinématographiques et littéraires, montre l’impact durable de ces jeux sur notre imagination et nos pratiques ludiques.

La persistance des jeux de hasard à travers les siècles

Les jeux de hasard, malgré leurs controverses, ont également survécu et évolué, devenant une partie intégrante des loisirs modernes. La loterie, les casinos et les paris sportifs sont des exemples contemporains de cette tradition ludique, reflétant la fascination humaine pour le hasard, le risque et la possibilité de gain.

Ces pratiques, tout en étant réglementées, continuent de susciter débats et passions, témoignant de la complexité de notre relation avec le jeu et la fortune.

Téléchargez dès maintenant notre e-book gratuit : 30 secrets sur le Moyen-Âge. Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter !

Laisser un commentaire